本記事では、漢字検定(漢検)2級について、その概要や合格率、過去問の入手方法、出題内容について解説します。

次のような疑問を解消するのに役立ちます。

- 漢検2級はどんな資格なのか?

- どのくらい難しい試験なのか?

- どのような問題が出題されるのか?

- 過去問はどうしたら手に入るか?

漢検2級保有者として、これから受験を考えている方へ少しでも有益な情報を提供したいと思います。

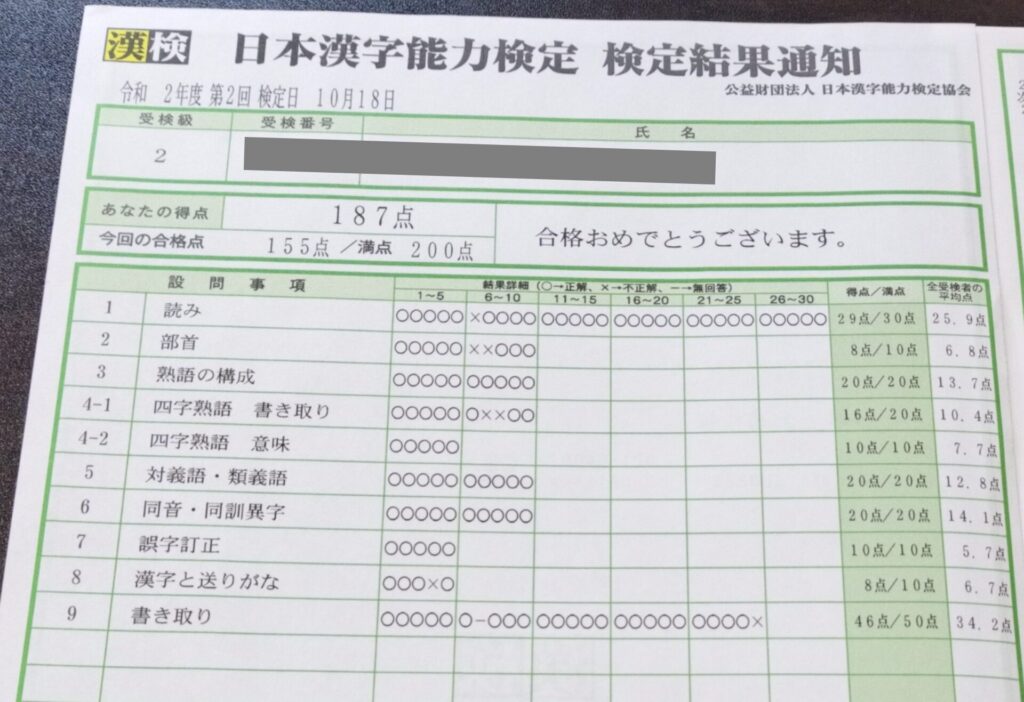

漢検2級に一発合格しました。その時の点数は187点(200点満点)でした。

なお、漢検2級合格のための具体的な対策・学習方法については次の記事でまとめています。

1. 漢字検定2級について

1-1. 漢字検定2級の概要

「日本漢字能力検定(漢検)」は漢字の意味を理解し、正しく活用する能力を測る試験です。

試験は10級から1級までの12段階に分かれています。

その中で2級は、上から3番目のレベルに位置する資格です。

検定の概要は以下の通りです。

| レベル | 高校卒業・大学・一般程度(2136字) |

| 受験料(税込み) | 4,500円 |

| 検定時間 | 60分(10:00 ~ 11:00) |

1-2. 出題内容と配点

漢検2級で問われる内容を一言でいうと、次のようにまとめられます。

常用漢字2,136字を不自由なく使いこなせるか?

テレビや新聞のニュースで登場する漢字が正しく読み書きできるかが合否の基準です。

日本漢字能力検定協会によると、漢検2級の審査基準として、以下のレベルを想定しています。

すべての常用漢字を理解し、文章の中で適切に使える。

『各級の出題内容と審査基準 – 日本漢字能力検定』

また、常用漢字を理解しているかを判断するための基準は次のようにまとめられています。

《読むことと書くこと》

すべての常用漢字の読み書きに習熟し、文章の中で適切に使える。

- 音読みと訓読みとを正しく理解していること

- 送り仮名や仮名遣いに注意して正しく書けること

- 熟語の構成を正しく理解していること

- 熟字訓、当て字を理解していること(海女/あま、玄人/くろうとなど)

- 対義語、類義語、同音・同訓異字などを正しく理解していること

《四字熟語》

典拠のある四字熟語を理解している(鶏口牛後、呉越同舟 など)。《部首》

『各級の出題内容と審査基準 – 日本漢字能力検定』

部首を識別し、漢字の構成と意味を理解している。

出題される設問と配点は以下のようになっており、設問4の四字熟語のみ、問題が2つに分かれています。

| 設問番号 | 設問事項 | 点数(/1問) | 問題数 | 配点 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 読み | 1 | 30 | 30点 |

| 2 | 部首 | 10 | 10点 | |

| 3 | 熟語の構成 | 2 | 10 | 20点 |

| 4 | 四字熟語(書き取り) | 10 | 20点 | |

| 四字熟語(意味) | 5 | 10点 | ||

| 5 | 対義語・類義語 | 10 | 20点 | |

| 6 | 同音・同訓異字 | 10 | 20点 | |

| 7 | 誤字訂正 | 5 | 10点 | |

| 8 | 送り仮名 | 5 | 10点 | |

| 9 | 書き取り | 25 | 50点 |

この試験方式は長年変わっていないため、対策すれば合格点に到達することはそう難しくありません。

1-3. 試験方式と日程

漢検2級には次にあげる3つの受験方式があります。

受験方法①:個人受験

個人受験は、受験者がそれぞれ申し込み、試験日に指定された会場で受ける方法です。

試験開始前に問題・答案用紙が配られる紙媒体の試験です。

高校・大学の受験のような形で、おそらく最もイメージしやすい形式でしょう。

漢検の各級一斉に、年3回(2月、6月、10月)実施されます。

受験方法②:CBT受験

CBTとは、Computer Based Testingの略で、従来の紙媒体ではなくPCを用いた試験です。

個人受験のように、受験日時は定められておらず、自分の都合の良い時を決めて、所定の会場で受験します。

会場は47都道府県に設置されています。

受験方法③:団体受験

団体受験は個人受験同様、会場に出向いて紙媒体で行う試験です。

ただし、申し込みが個人受験とは異なります。

個人受験では日本漢字能力検定協会のホームページから申し込みますが、団体受験では、自身の所属する団体で申し込みの手続きを行います。

試験日時は個人受験と同じく、年3回です。

これらの受験方式をまとめると次のようになります。

| 受験方式 | 個人受験 | CBT受験 | 団体受験 |

|---|---|---|---|

| 申し込み先 | 協会ホームページ | 所属団体 | |

| 試験日程 | 年3回 | 随時 | 年3回 |

| 試験媒体 | 紙 | コンピュータ | 紙 |

2. 漢字検定2級の過去問

漢検2級の過去問は、一部入手することが可能です。

手に入れる方法は以下の2通りがあげられます。

2-1. 漢検のホームページからダウンロード

漢字検定を主催している日本漢字能力検定協会は、ホームページで過去問を公開しています。

各級一回分の問題がPDF形式で常時掲載されています。

アクセス、ダウンロードに制限はないため、誰でも簡単に一回分の過去問を閲覧することができます。

本番さながらの用紙の形で手に入るため、演習に最適です。

2-2. 書籍『漢検 過去問題集』の活用

漢検の各級の過去問は書籍としても出版されています。

協会が出している公式の問題集です。

| 書籍名 | 漢検2級 過去問題集 |

| 出版社 | 公益財団法人 日本漢字能力検定協会 |

2級の場合、計13回分の検定問題が収録されています。

充分すぎるボリュームであり、完璧な対策をしたい方は使用を検討してよいと思います。

3. データで見る漢字検定2級の難易度

私の所感では、漢字検定2級はべらぼうに難しい試験ではないと考えます。

正しい勉強と対策を行えば合格できるものであると思っています。

合格率や得点率のデータを見ながら、「漢検2級は難しいのか?」「何が合格の障壁となっているのか?」を紐解きます。

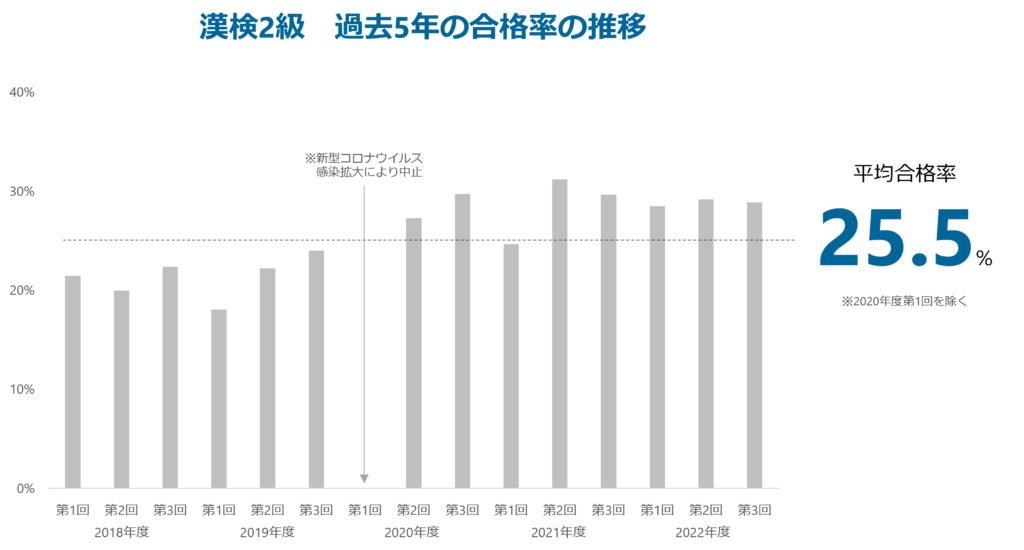

3-1. 合格率の推移

次のグラフは、公表されている過去5年間の漢検2級の合格率の推移です。

回によって易しい・難しいのばらつきがあれど、大多数の回で合格率が20~30%の範囲に収まっていることがグラフから読み取れます。

年度ごとの合格率の平均値をとると、次の表のようになります。

| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |

|---|---|---|---|---|

| 21.3% | 21.4% | 28.5% | 28.5% | 28.8% |

※「年度・回ごとの級別志願者数・合格者数 – 日本漢字能力検定協会」を基に著者算出、作成

※2020年度第1回の試験は新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止。

2018年度から2022年度までに開催された14回の試験の合格率は平均25.5%です。

およそ4人に1人は合格している計算です。

この数字だけ見ると高いように感じます。

一方で、漢検2級は高校で団体受験するケースも多くあり、自分の意志で申し込んでいない受験者も一定数損じすると考えられます。

そういった受験者を除くと、数値ほど難しい試験ではないといえるのではないでしょうか。

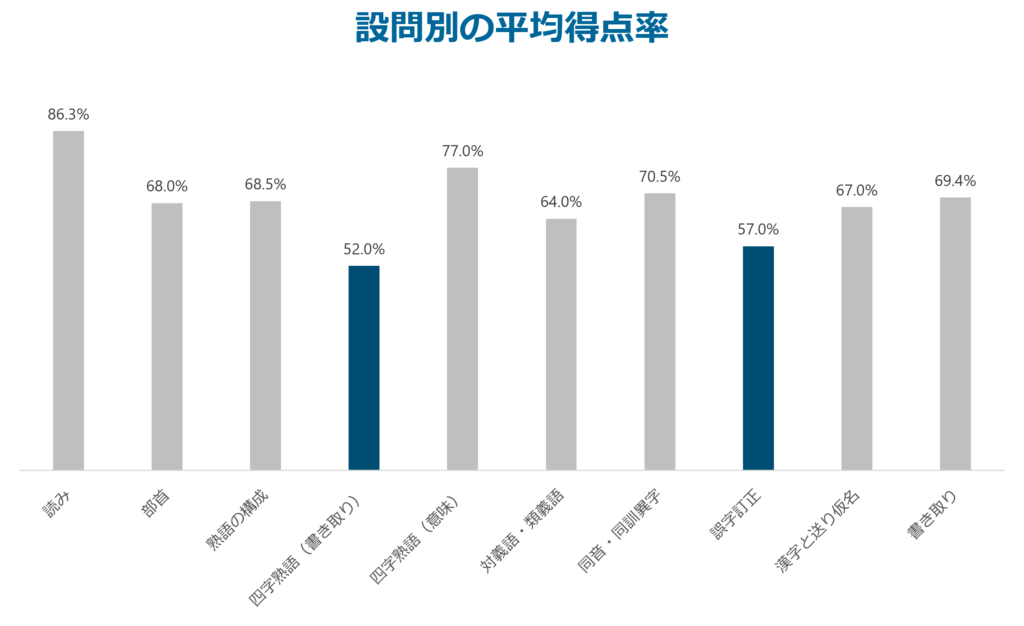

3-2. 設問別の得点状況

続いて、「1-2. 出題内容と配点」で紹介した各設問で、どこが鬼門となっているのかを考えます。

私が受験した回では、全受験者の平均得点率は次のようになっていました。

得点率が際立って低い分野は、「四字熟語(書き取り)」「誤字訂正」です。

まず、四字熟語の得点率が低い理由は、普段見聞きしない言葉が多数出題されるからと考えられます。

常用漢字のみを扱う2級の試験において、多くは見慣れた言葉が出題されますが、四字熟語だけは例外です。

頻出語彙は限られていますが、対策しないと全く点数が取れないという事態に陥ります。

私も初めて解いた漢検2級の過去問では、四字熟語の設問がほとんど解けませんでした…

次に得点率の低い誤字訂正も、解けそうで解けない厄介な分野です。

漢検の中で特に異質な問題の1つと言えます。

回答する言葉自体は難しくないので、ほかの書き問題で身に着けた知識の延長上で、問題慣れすることが重要かと思います。

反対に、「読み」「四字熟語(意味)」の設問は得点率が80%程度と他の問題より高くなっています。

これらは漢字の読みを答える問題であり、「読めるけど書けない」という人が多いことを物語っています。

言い換えると、見たことのある言葉が漢検2級の試験で扱われているということです。

難解な言葉が出題されるわけではないので、漢検2級は総じて勉強しやすい資格だと私は考えています。

4. まとめ

今回は、漢検2級について、試験の概要や合格率などを解説しました。

繰り返しになりますが、漢検2級はそこまで難しい資格ではありません。

特別難しい内容が出題されているわけでもなければ、傾向が読めず対策が難しいわけでもありません。

対策のための過去問や参考書は多数出回っています。

きちんと勉強すれば必ず合格できる資格だと信じています。

本記事が漢検2級を今後受験する方の参考に少しでもなれば幸いです。

最後までありがとうございました。