本記事では、漢検準1級を受験する方へ、おすすめの勉強方法や問題集を紹介します。

漢検準1級に一発合格したノウハウや合格のためのポイントをお伝えします。

1. 漢検準1級について

日本漢字能力検定(漢検)の準1級に関しては、以下の記事にまとめています。

2. 漢検準1級の勉強法

漢検準1級を事前知識なしに解くことは、ほとんどの人にとって不可能です。

私も2級合格レベルの知識では全く歯が立ちませんでした。

合格への道筋として、次の2ステップでの学習が求められます。

2-1. 分野別問題集による知識習得

まず問題集で、実際に出題される問題を学んでいきます。

漢検準1級は対象漢字が約3,000字ありますが、頻繁に出題される熟語は数が限られます。

よく出題されるものを抑えておけば合格ラインに達することは可能です。

2-2. 過去問や模擬試験問題による演習

分野別問題集で知識を広げた後は、実践的な問題を解いて本番に備えます。

3. 漢検準1級対策におすすめの参考書

3-1. 『カバー率測定問題集 漢検マスター準1級(ナツメ社)』

出題パターンを知るための問題集として、私は『カバー率測定問題集 漢検マスター準1級 改訂第2版(ナツメ社)』を使用しました。

本書では頻出度が高い問題から順に取り扱っており、すべて取り組むことで本試験の80%以上をカバーすることができます。

熟語や故事の意味も解答と一緒に掲載されており、勉強しやすくなっています。

取り組み方はいたってシンプル。

全ての問題を繰り返し解くことで、必要な知識を身につけます。

この問題集の完成後に解いたほとんど模擬試験は、合格ラインである160点を超えることができていました。(たまに4, 5点届かないこともありましたが…)

また、本書には別冊付録が存在します。

こちらでは、

- 準1級配当漢字(約900字)の音訓と過去の出題回数

- 許容自体一覧

- 表外読みの出題数ランキング

が掲載されています。

私は本冊ばかり取り組み、別冊はおろそかにしていました。

試験の数日前にその便利さに気づき、当時非常に後悔したことを覚えています。

始めから活用すべきでした。

※現在は『史上最強の漢検マスター準1級問題集(ナツメ社)』へ改訂・改題されています。

3-2. 『よく出る!漢字検定準1級本試験型問題集(新星出版社)』

私が使用した実践型問題集は『よく出る!漢字検定準1級本試験型問題集(新星出版社)』です。

その強みは何といっても「充分すぎるボリューム」です。

20回分の模擬試験問題があります。

過去問ではありませんが、よく出る問題が網羅されています。

上述のカバー率測定問題集を繰り返し解いていれば、本試験でも合格ライン近い点数に近づくことができます。

あとは本書の模擬試験で本試験の形に慣れながら、忘れたところの復習や抜けていた知識を追加で習得します。

4. 漢検準1級の勉強時間

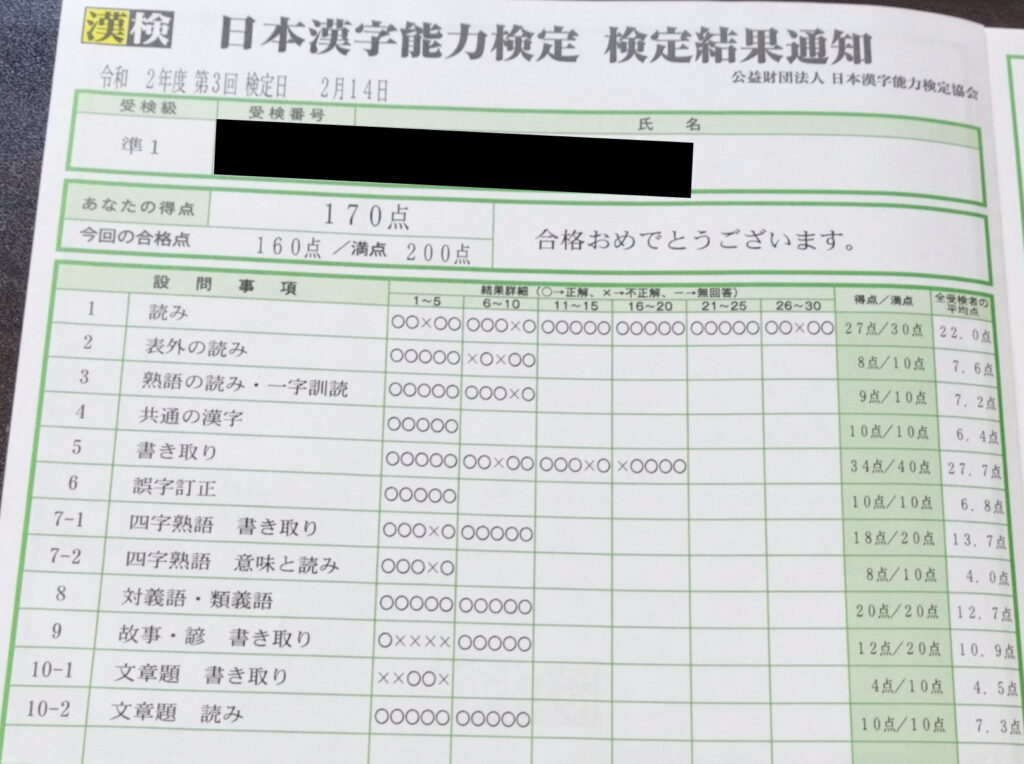

私が漢検準1級の合格に至るまでの勉強時間は約60時間でした。

1日平均1時間を2か月(60日)継続しました。

分野別問題集を40日、本試験型問題集を20日という配分です。

ただし、個人差はあるため参考程度の値です。

また、私は2級を合格後に準1級を受験しています。

2級までの知識が不十分の場合、さらに勉強時間が多くなると想定されます。

5. 漢検準1級の各問題の対策

漢検準1級の設問構成と配点は次の通りです(2023年12月05日時点)。

設問1:読み

文章中で傍線が引かれた漢字の読み方を問う、いたって普通の形式の読み問題です。

設問は30個あり、各問1点です。

問1~20は音読みで、問は訓読みで回答することが問題文で指定されます。

「塵芥(ジンカイ・ちりあくた)」のように音読み・訓読みの双方ができる漢字もあるため、注意が必要です。

日常生活で見慣れない言葉が数多く登場するため、「書き」より「読み」の方が難しいです。

2級までの試験や学校のテストでの感覚と逆であり、きちんと対策しないと痛い目に遭います。

対策として、頻出問題を抑える時に語句の意味まで理解することです。

学習がぐっとしやすくなります。

設問2:表外の読み

文章中に傍線が引かれた常用漢字の表外読みを答える問題です。

設問は10個あり、各問1点です。

問題文の指定から、常用漢字表に載っている読みで解答すると間違いとなります。

例えば、「頭を垂れる」という問題では「あたま」ではなく「こうべ」と読むのが正解です。

初見では難しいですが、問題がパターン化されているうえに文脈から推測できるものも存在するため、得点は取りやすい設問です。

設問3:熟語の読み・一字訓読

熟語(音読み)とそれを構成する漢字の訓読みを答える問題です。

「激昂 – 昂る(ゲキコウ – たかぶる)」といった具合です。

設問は5個あり、熟語・一字訓のそれぞれに1点ずつとなっています。

出題パターンは設問1よりも狭いため、勉強の成果が出やすい問いです。

設問4:共通の漢字

1問につき2つの文章があり、各文の空欄に共通して当てはまる漢字を答える問題です。

1問2点となっています。

以下例題です。

私( )が多い。

委( )を尽くす。

答えは「曲」です(短文のため、意図しない結果になる可能性はあります)。

「私曲」「委曲」ともに聞きなれない言葉であり、正答にたどり着くのは簡単ではありません。

そのうえ、市販の書籍での問題量が不足しています。

この設問が漢検準1級で最も難易度が高いと言えます。

実際の試験問題では、5個の問題に対してひらがなの選択肢が8個与えられます(各選択肢の使用は1回まで)。

ダミーの選択肢が3つもあり、これが難易度を一層上げる要因となっています。

設問5:書き取り

文章中で傍線が引かれたカタカナを漢字にするというごく一般的な書き取り問題です。

設問は20個あり、各問2点です。

最後の4, 5問は同音異義語を書き分ける問題となっています。

出題される漢字は「ロウソク(蠟燭または蝋燭)」や「オックウ(億劫)」といった聞き慣れた言葉も数多く登場します。

設問1の読み問題に比べると勉強しやすいと言えます。

設問6:誤字訂正

30字程度の文章から誤った使われている漢字を抜き出し、正しい漢字を書く問題です。

配点は1問2点となっています。

文章に使われる言葉は他の設問に比べて易しいです。

しかし、注意深く読まないとどこが間違いなのか見つけられないため、問題によっては思わぬ苦戦を強いられる可能性があります。

設問4:共通の漢字のように、特有の対策が求められる厄介なパートです。

設問7:四字熟語

設問7は2つの問から成ります。

問1では四字熟語の前半・後半のいずれか2文字の空欄に当てはまる語句を選択肢(ひらがな)から選んで漢字で答える問題です。

「( )迎合」であれば答えは「阿附(あふ)」となります(選択肢によって答えが変化する可能性はあります)。

問2では、与えられた意味に合う四字熟語を選択肢(漢字)から選び、その読みを答える問題です。

例えば、問題に「事態が急激に変化すること」とあり、選択肢に「紫電一閃」という語句があれば、傍線が引かれた部分の読み「いっせん」と回答します。

問1が10問、問2が5問あり、各2点で計30点となります。

設問が2つに分かれていますが、同じ対策で突破可能です。

四字熟語の学習の際は、読み、書き、意味をセットで覚えます。

四字熟語は所見では敷居が高く感じられますが、出題される語句はかなり限られており、学習の成果が最も出やすいパートです。

勉強した人としていない人の差が一番出やすい設問です。

設問8:対義語・類義語

与えられた熟語の対義語(反対の意味の言葉)または類義語(似た意味の言葉)を選択肢(ひらがな)から選んで漢字で答える問題です。

対義語・類義語のどちらを探すかは問題文で指定されます。

「懸念」の対義語は「安堵(あんど)」、「果報」の類義語は「冥利(みょうり)」といった具合です。

比較的わかりやすい熟語が多いため、取り組みやすい設問と言えます。

選択肢や熟語から推測することで答えを導くことができるものもあります。

問題集でパターンに慣れることができれば得点源にしやすいパートです。

設問9:故事・諺 書き取り

故事成語や諺が与えられ、傍線が引かれたカタカナ部分を漢字にする問題です。

1問2点で10問あり、計20点となります。

例えば、「枯れ木も山のニギわい」と問題文にあれば、答えは「賑」です。

知らないと解けない問題が多い設問ですが、勉強すればある程度は得点できるようになる設問です。

ただし、問題集にないトリッキーなものも少数ですが出題されるため、注意が必要です(私は本試験で3, 4問初見の問題にあたって結構痛い目に遭いました…)

対策の注意点としては以下の2つです。

- 故事・諺の読みだけでなく意味も覚える → 定着度が劇的に上がる

- 問題集で傍線が引かれていない部分の読みも知っておく → 上記の例であれば、「枯れ(かれ)」の読みが聞かれることもある

設問10:文章題

小説の一節が出題され、その中で傍線が引かれた語句の読み・書きを答える問題です。

読み問題が10問で各1点、書き問題が5問で各2点の計30点となります。

設問1, 2, 5と似たような問題が出る傾向にあるため、これらを対策しておけば得点できるようになっています。

そのうえで文章題で扱われる文章の例を問題集でいくつか触れておけば問題ないでしょう。

まとめ

今回は漢検準1級について、概要や難易度、勉強方法、注意点について解説しました。

漢検準1級は難易度の高い資格です。

私も初見では全く解けない問題ばかりであり、初めは勉強途中で挫折しそうになることが多かったです。

それでも問題集で粘り強く漢字に触れて、知識が広がっていく喜びを感じながら学習できるかが大事だと思います。

ここで紹介した問題集や設問別対策が皆様の受験に役立てば光栄です。

ありがとうございました。