本記事では、漢字検定(漢検)2級の受験を考えている方へ向けて、以下のような内容を解説します。

- 合格のためにどんな勉強をしたらよいか?

- どの参考書がおすすめか?

- 各設問何に注意して対策すべきか?

漢検2級の試験の概観については、別記事で深堀りしています。

それを踏まえて、今回は具体的な勉強・対策方法を論じていきます。

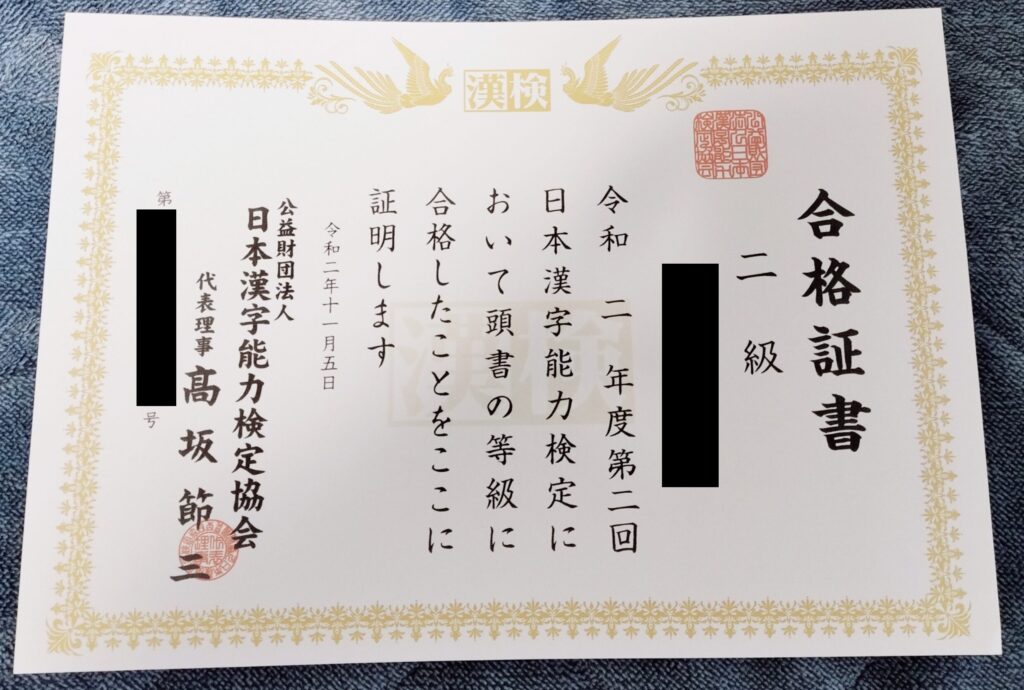

一発合格したノウハウを共有できればと思います。

1. 漢字検定2級の概要

他記事で既出ですが、当該試験について簡単におさらいします。

日本漢字能力検定(漢検)は12個の試験階級に別れています。

その中で、2級は1級、準1級に次ぐ難易度の試験です。

出題範囲は常用漢字表に掲載された全2,136字の読み・書きとなっています。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

なお、表外漢字・表外読みは対象外です。

これらは準1級から解禁されます。

2. 漢字検定2級の勉強方法

私が合格に向けて実践した勉強方法を紹介します。

以下、順に解説していきます。

2-1. 最初に模擬試験で実力を測定

漢検2級の勉強を始める前に、一度模擬試験に挑戦して自分の立ち位置を知ることが重要です。

「合格のためにどの程度勉強する必要があるのか?」「どの設問が得意・苦手か?」が明確になるからです。

漢検のホームページに過去の検定問題が一回分用意されているので、それを活用するとちょうどよいと思います。

本試験と同じように60分の制限時間を設けて取り組みましょう。

私は初めて解いた漢検2級の試験は合計105点でした…

もちろん勉強する前なので、結果が芳しくなくても悲観することはありません。

これから合格点に届くように対策すればよいのです。

2-2. 分野別の練習問題で出題パターンを抑える

自分の立ち位置を把握したら、次は実際に設問分野別の対策に取り組みます。

設問別に対策を行うメリットは次の2つがあります。

まず1つ目は、実際の試験に沿う問題で、合格まで最短距離で学習できることです。

参考書によっては、配当漢字を一つひとつ学習するものもあるかもしれません。

確かに、漢検2級の知識を習得するという点では有意義な勉強でしょう。

しかし、出題パターンが比較的決まっている漢字検定においては、実際に出される問題を押さえるほうが早く合格に近づきます。

2つ目は、自分の得意・苦手を明確にしながら学習することで、点数の伸ばし方がはっきりすることです。

「2-1. 最初に模擬試験で実力を測定」で検定問題を解いた際に、点が多く取れた設問、全く点が取れなかった設問があると思います。

私の場合は、「読み」の設問はまずまずでしたが、「四字熟語」は壊滅的でした。

この解けなかった分野は「伸びしろ」なので、重点的に学習すれば大幅に点数を上げることができます。

ただし、あくまで優先順位の話です。

得意・苦手で費やす学習時間を変えてもよいですが、最終的に無対策の分野が出ないように配慮しましょう。

2-3. 最後の模擬試験で総仕上げ

教材の最後は残り1回の模擬試験に挑戦します。

分野別練習問題でしっかり学習していれば、かなり高得点ができるようになっているのではないでしょうか?

解き終わって採点まで済んだら、解けなかった問題を復習しましょう。

あとは、教材で自分が苦手だと感じる部分を中心に知識を補完して、検定本番に臨みます。

3. 漢字検定2級対策におすすめの参考書

大前提として、私は漢検2級の参考書を1冊しか使用していません。

出題パターンが概ね決まっている2級で、合格のための「出題の型」理解が1冊で十分可能と踏んだからです。

同程度の点数で合格した知人2名が使用しており、役に立つと考え補足的に紹介します。

3-1. 漢検2級 分野別問題集

私が使用した教材は、漢検オフィシャルの『分野別問題集』です。

| 書籍名 | 漢検2級 分野別問題集 改訂二版 |

| 出版社 | 日本漢字能力検定協会 |

| 発売日 | 2012年2月16日 |

2級の分野別問題集は設問分野別の練習問題と2回分の模擬試験を内容に含んでいます。

1冊で、合格に必要な知識の習得から実践形式の演習ができるのが利点です。

この本だけで、「2. 漢字検定2級の勉強方法」が実践できます。

設問別の演出・練習問題では、本試験で出題される問いが本当によく網羅されています。

全て覚えるくらいの勢いで何度も解きましょう。

熟語の構成や四字熟語のように、語句の意味が重要となる設問もあるので、熟語の意味も意識しながら取り組むとベストです。

3-2. 漢検2級 過去問題集(任意)

補足になりますが、協会が出している書籍として、『漢検2級 過去問題集』もおすすめです。

他記事でも紹介済みですが、過去問が計13回分収録されています。

| 書籍名 | 漢検2級 過去問題集 |

| 出版社 | 公益財団法人 日本漢字能力検定協会 |

扱っている問題は、上述の分野別問題集と似通っている印象です。

過去問演習のみならず、分野別問題集のように、対策したい設問をピンポイントで学習することも可能です。

4. 漢字検定2級の問題の傾向

漢検2級は、下の表のような設問の構成となっています。

| 設問番号 | 設問事項 | 配点 | 難易度 |

|---|---|---|---|

| 1 | 読み | 30点 | ★★★ |

| 2 | 部首 | 10点 | ★ |

| 3 | 熟語の構成 | 20点 | ★ |

| 4 | 四字熟語 | 30点 | ★★★★★ |

| 5 | 対義語・類義語 | 20点 | ★★ |

| 6 | 同音・同訓異字 | 20点 | ★★ |

| 7 | 誤字訂正 | 10点 | ★★★★ |

| 8 | 送り仮名 | 10点 | ★★ |

| 9 | 書き取り | 50点 | ★★★ |

以下では設問1~9の特徴や出題例を見ていきます。

設問1:読み

文章中で傍線が引かれた漢字の読みをひらがなで答える問題です。

小学校の漢字テストでよくみる読み問題ですね。

全部で30問あり、1問1点です。

問題例は次の通りです。

- 緻密な計画。

- 妖艶な雰囲気。

- 知る由もない。

答え:1. ちみつ 2. ようえん 3. よし

2級の配当漢字が数多く出題されます。

200字程度しかないので、しっかり学習しておきましょう。

一方で、2級以下の漢字も出題されるので、自信がない方は確認しておきましょう。

漢検2級の読み問題は比較的易しいものが多いので、十分に高得点が狙えます。

設問2:部首

漢字の部首を答える問題で、出題形式としては明快です。

例題を載せます。

- 須

- 美

- 干

答え:1. 頁 2. 羊 3. 干

「浅」のように部首がわかりやすいものは、あまり多くは出題されません。

例題の「美」のように部首が漢字の中に見えにくいもの、「干」のようにその漢字自体が部首となるものなどのわかりにくいものもいくつか存在します。

一方で、出題のパターンがかなり限定されているため、対策は簡単です。

初見では悩ましい問題が多いですが、きちんと対策すれば用意な設問分野です。

勉強した分だけ点が取れるようになる「美味しい」分野です。

設問3:熟語の構成

漢字二文字の熟語に対し、その構成の仕方を分類する問題です。

構成は次の五種類に分けられます。

- 似た意味の漢字を重ねたもの

- 反対の意味を持つ漢字を重ねたもの

- 上の漢字が下の漢字を修飾しているもの

- 下の漢字が上の漢字の目的語・補語になっているもの

- 上の漢字が下の漢字の意味を打ち消しているもの

例を上げると、

- 岩石→岩も石も似た意味の言葉

- 上下→上と下は反対の意味の言葉

- 海水→「海の水」と海が水を詳しく説明している

- 入室→室に入る。室は入るという動詞の目的語

- 未遂→未だ遂げず。未は打ち消しの言葉

「非・未・無・不・否」が付く熟語は十中八九打ち消しで、サービス問題です。

漢字の意味がわかれば解けるため、2級の中では最も易しい問題と思います。

設問4:四字熟語

この設問は、大きく2つのセクションに別れています。

設問4-1. 四字熟語(書き取り)

私が思う漢検2級の最難関。

勉強しないと全く点が取れない設問です。

四字熟語の前または後ろ2文字が空欄となり、当てはまるものを選択肢から選ぶ問題です。

選択肢はひらがなで与えられていますが、解答欄には漢字で答えます。

- ( )玉食

- 荒唐( )

選択肢 : むけい、きんい

という問題であれば、「1. 錦衣」「2. 無稽」とそれぞれ回答欄に記入します。

設問4-2. 四字熟語(意味)

2つ目は、意味を説明する文章が与えられて、該当する四字熟語を直前の問いから選ぶ問題です。

例えば、

- 贅沢な暮らしのたとえ

- でたらめなこと

と問題文にあれば、それぞれ上述の四字熟語(錦衣玉食、荒唐無稽)を選択します。

日常生活で出るような言葉よりも、故事成語のような普段見かけない熟語がよく出題される点が、設問4の難しいところです。

勉強方法は書き取りも意味も共通です。

意味も合わせて一つひとつ覚える地道な努力が、合格に繋がります。

設問5:対義語・類義語

ある熟語に対して、その対義語・類義語(どちらかは問題文で指定)を書く問題です。

対義語とは?

反対の意味を表す言葉のこと。

類義語とは?

似た意味を表す言葉のこと。

四字熟語の書き取りのように、問題の熟語と同じ数の選択肢がひらがなで用意されています。

一般的な書き取り問題より、出題パターンが限定されるため、きちんと対策すれば点が取れるようになる分野です。

設問6:同音・同訓異字

書き取りの問題ですが、同じ読み方の漢字を使い分けることをコンセプトとしています。

例として、「ロウする」の「ロウ」は次のような2つの異なる漢字で作文できます。

- 策をロウする

- ロウせず手に入れる

「1. 弄」「2. 労」がそれぞれ答えです。

このように2つの文章がペアとなって出題されます。

学習方法は通常の書き問題と大きく変わらないため、対策はさほど難しくない設問です。

設問7:誤字訂正

30字程度の文の中から適切でない漢字を抜き出し、正しい漢字を書く、間違い探しのような設問です。

四字熟語に次ぐ、漢検2級の難所です。

扱われている漢字や語句は他の設問に比べて平易ですが、問題は意外と難しいという印象です。

答えを見ると分かるんだけど…という問題が多いです。

ここも、演習を重ねないと点数が伸びない分野なので注意しましょう。

設問8:送り仮名

書き取り問題の一つですが、送り仮名まで答える点がこの設問固有の特徴です。

対策は通常の書き取り問題と同じです。

漢字自体は易しいものが多いので、得点源にしていきましょう。

どこから送り仮名か失念しないよう注意です。

設問9:書き取り

最後に、オーソドックスな漢字の書き問題です。

傍線が引かれたカタカナを漢字で答えます。

この設問の配点が試験全体の得点の4分の1を占めるため、ここで点を取れないと不合格にほぼ直結します。

しっかり網羅しておきましょう。

書き取りの対策は「設問6. 同音・同訓異字」「7. 誤字訂正」「設問8. 送り仮名」の対策にもなるため、合格に近づくうえで極めて重要です。

5. まとめ

今回は、漢字検定2級について、合格のための勉強方法やおすすめの参考書を紹介してきました。

以下2つはそのまとめになります。

勉強方法について。

まず過去問を解き、自身の能力を把握する。そこから分野別に必要な学習をしていく(「2. 漢字検定2級の勉強方法」)。

参考書について。

『漢検2級 分野別問題集』の1冊を完璧にこなすことが、合格への最善の一手。

本記事が、読者にとって漢検2級へ合格するのに役に立つものとなれば幸いです。

ありがとうございました。