本記事では、以下のような内容を解説します。

- そもそも漢検準1級とは何か?

- 漢検準1級の合格率や難易度は?

- 漢検準1級を取得するメリットは?

2級取得後に2か月ほど勉強し、漢検準1級に一発合格しました。

漢検準1級の合格を目指すうえでおすすめの勉強法や参考書などはこちらのページで紹介しています。

1. 漢検とは?

「日本漢字能力検定(漢検)」は漢字の意味を理解し、正しく活用する能力を測る試験です。

試験は10級から1級までの12段階に分かれています。

| 階級 | レベル | 対象漢字数 |

|---|---|---|

| 1級 | 大学・一般程度 | 約6,000字 |

| 準1級 | 約3,000字 | |

| 2級 | 高校卒業・大学・一般程度 | 2,136字 |

| 準2級 | 高校在学程度 | 1,951字 |

| 3級 | 中学卒業程度 | 1,623字 |

| 4級 | 中学在学程度 | 1,339字 |

| 5級 | 小学校6年生修了程度 | 1,026字 |

| 6級 | 小学校5年生修了程度 | 835字 |

| 7級 | 小学校4年生修了程度 | 642字 |

| 8級 | 小学校3年生修了程度 | 440字 |

| 9級 | 小学校2年生修了程度 | 240字 |

| 10級 | 小学校1年生修了程度 | 80字 |

2. 漢検準1級について

2-1. 試験の概要

「1. 漢検とは?」で述べたように、漢検準1級は漢検の中で上から2番目のレベルに位置する試験です。

| 試験団体 | 公益財団法人日本漢字能力検定協会 |

| 試験日程 | 年3回 |

| 受験方式 | 全国の公開会場での試験(個人または団体) |

| 検定時間 | 60分 (15:30 ~ 16:30) |

| 合格基準 | 得点率8割程度以上 |

| 受験料 | 5,500円 |

※「漢検の概要 – 日本漢字能力検定」より

2-2. 試験日程

漢検は個人受験・団体受験ともに年3回実施されます。

2023年度の公開会場における試験開催日は、

- 2023年 6月18日(日)

- 2023年10月22日(日)

- 2024年 2月11日(日)

となっています。

例年、6月・10月・2月の日曜日開催となる傾向です。

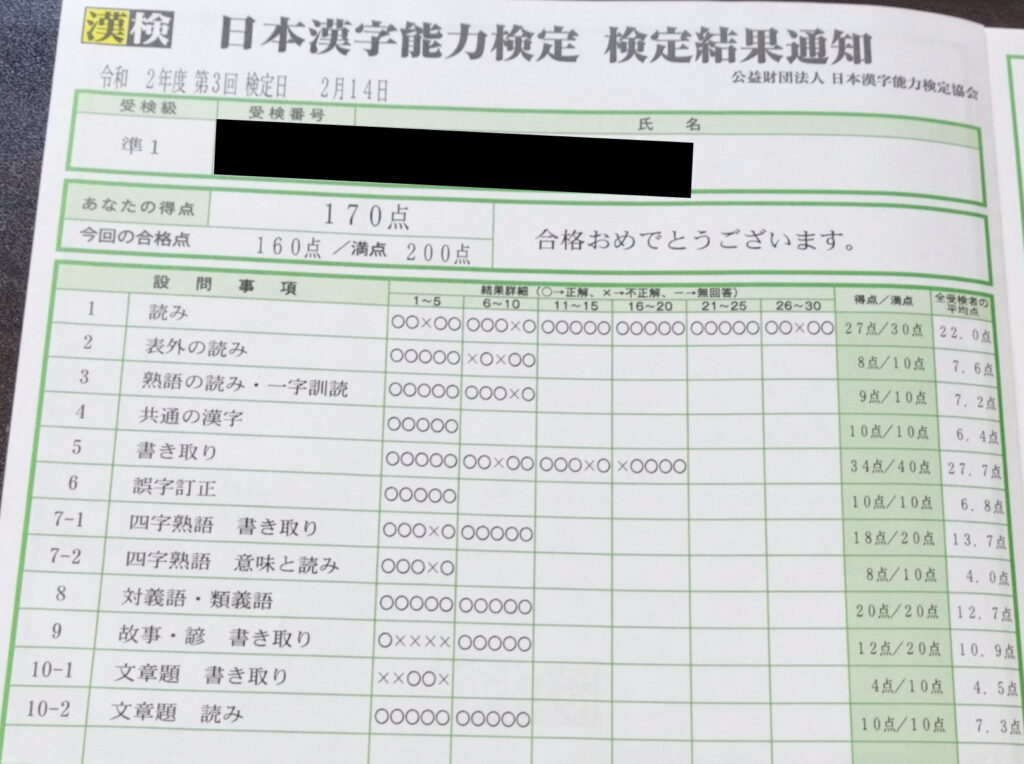

2-3. 合格点

漢検準1級の合格基準は「正答率80%程度」となっています。

200点満点の試験であるため、合格には160点以上取ることが目標です。

私が受験した時も、合格点は160点以上でした。

2-4. 出題内容

漢検準1級の試験で問われることは、以下に尽きると私は考えています。

対象漢字である約3,000字を用いた語彙の読み書きができ、その意味が分かること。

日本漢字能力検定協会によると、漢検準1級の審査基準として、以下のレベルを想定しています。

常用漢字を含めて、約3000字の漢字(JIS第一水準を目安とする)の音・訓を理解し、文章の中で適切に使える。

『各級の出題内容と審査基準 – 日本漢字能力検定』

また、合格に求められる具体的な内容は次のようにまとめられています。

《読むことと書くこと》

常用漢字の音・訓を含めて、約3000字の漢字の読み書きに慣れ、文章の中で適切に使える。

- 熟字訓、当て字を理解していること

- 対義語、類義語、同音・同訓異字などを理解していること

- 国字を理解していること(峠、凧、畠 など)

- 複数の漢字表記について理解していること(國―国、交叉―交差 など)

《四字熟語・故事・諺》

典拠のある四字熟語、故事成語・諺を正しく理解している。《古典的文章》

『各級の出題内容と審査基準 – 日本漢字能力検定』

古典的文章の中での漢字・漢語を理解している。

これらの能力を測るため、次のような設問が出題されます。

- 読み

- 表外の読み

- 熟語の読み・一字訓読

- 共通の漢字

- 書き取り

- 誤字訂正

- 四字熟語

- 対義語・類義語

- 故事・諺書き取り

- 文章題

3. 漢検準1級の過去問

過去問は次の2通りの手法で入手することができます。

3-1. 漢検ホームページから入手

日本漢字能力検定協会のホームページにて、サンプル問題として過去問が公開されています。

いつでも、誰でもアクセスしてダウンロードすることが可能です。

※出典:「問題例 – 日本漢字能力検定協会」

検定一回分しか手に入らないというデメリットはありますが、簡単かつ無料で入手できるというメリットがあります。

3-2. 書籍『漢検 過去問題集』から入手

漢字検定は各級の過去の検定問題を収録した参考書が存在します。

準1級は過去2年(6回)分の問題を含んだ本が協会より出版されています。

4. 漢検準1級の合格率や難易度

4-1. 漢検準1級の合格率

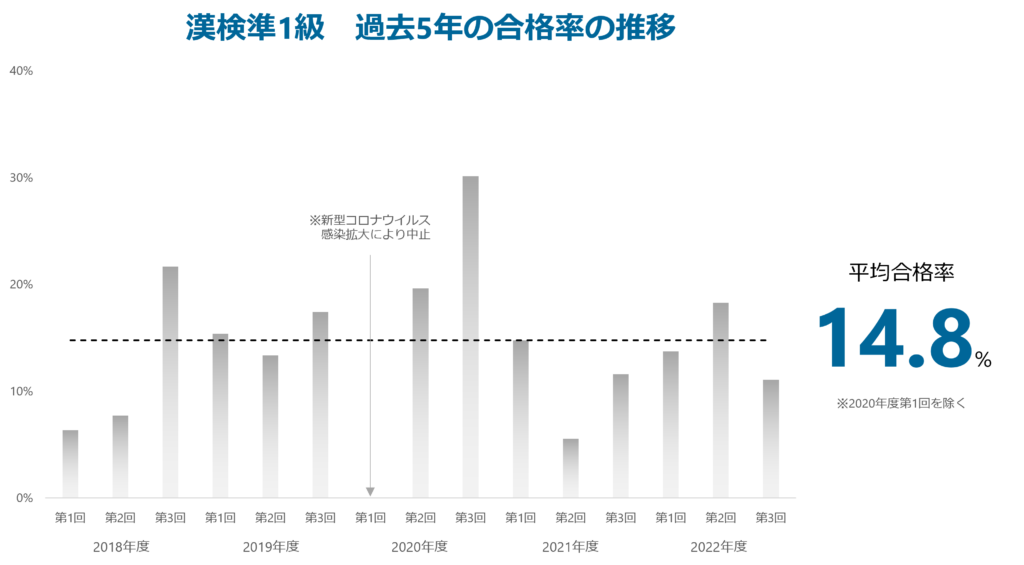

漢検準1級の過去5年の合格率は次のようになっています。

| 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

|---|---|---|---|---|---|

| 平均合格率 | 11.9% | 15.4% | 24.9% | 10.6% | 14.4% |

※「年度・回ごとの級別志願者数・合格者数 – 日本漢字能力検定協会」を基に著者算出、作成

2018年度から2022年度までの計14回の検定における平均合格率は14.8%です。

※2020年度第1回の試験は新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止。

およそ7人に1人が合格する割合です。

漢検準1級に挑戦する実力の持ち主たちでも7人中約6人は不合格となる計算であり、いかに狭き門かが伺えます。

一方で、回ごとの合格率は大きなばらつきがグラフから読み取れます。

- 最低: 5.5%(2021年度第2回)

- 最高:30.1%(2020年度第3回)

どれほど勉強しても、運悪く難しい検定回に当たることはあります。

一方で、繰り返しチャレンジすることで、合格しやすい回に当たる可能性もあります。

4-2. 漢検準1級の難易度

漢検準1級は非常に難易度が高い試験です。

次の2点から勉強が大変なものとなっています。

難しい理由①:試験範囲が極めて広い

漢検準1級は対象漢字が約3,000字と非常に多いです。

10級から2級までは、配当漢字が徐々に(200字程度ずつ)増えて常用漢字の2,136字を学習します。

しかし、表外漢字(常用漢字以外)が解禁される準1級は学習漢字が一気に800字程度増えて、約3,000字を相手することになります。

さらに、2級までに学習した漢字の別の読み方(表外の読み)も出題されます。

したがって、漢検準1級は覚えるべき漢字や言葉が急激に増えるという難しさがあります。

難しい理由②:漢字・語彙が難解

漢検準1級は試験範囲が広いだけでなく、ニュースや新聞では目にする機会の少ない漢字や読み方が非常に多く出題されます。

見慣れない言葉の読み書きや意味を理解する必要がある点もまた試験勉強を難しくしています。

小説や古典文学に出てくる言葉やあまり使わない四字熟語・諺も出題されます。

4-3. 漢検準1級の保有者は少ない

漢検準1級は保有者が日本全国で推定約35,000人と数が少ないという特徴があります。

協会によると、2018年度から2022年度までの各検定回の受験者数は平均で5,081人です。

漢検が始まった2007年度から2022年度まで計47回開催されており、平均合格率を14.8%(「4-1. 漢検準1級の合格率」)とすると、5,081×0.148×47=約35,000人がこれまで合格していると試算されます。

※「年度・回ごとの級別志願者数・合格者数 – 日本漢字能力検定協会」を基に著者算出、作成

漢検準1級は敷居の高い資格であり、日本で合格者がまだまだ少ないという様子が見えます。

受験者数が少ないというのもあるかもしれませんが…

5. 漢検準1級と2級までの違い

私は漢検2級と準1級に挑戦したことがありますが、両者にはいくつか違いがあるように感じました。

- 一部の出題内容

- 試験時間

- 合格点

5-1. 出題範囲の違い

漢検2級の試験範囲は「すべての常用漢字」です。

一方で、漢検準1級の試験範囲は繰り返し述べているように、常用漢字以外にも及びます。

ニュースや新聞で見かける漢字を扱う2級と、さらに広い範囲の漢字を扱う準1級。

難しさがまったく異なります。

5-2. 設問形式の違い

2級と準1級では、設問も大きく変更されます。

次の表は、2級・準1級の片方のみに出現する設問をまとめたものです。

| 2級のみに登場 | 準1級のみに登場 |

|---|---|

| 熟語の構成、部首、送り仮名 | 表外の読み、一字訓読、共通の漢字、諺・故事成語 |

漢検2級において、覚えることが少なく、対策しやすかった熟語の構成、部首、送り仮名の設問が準1級ではなくなっています。

代わりに、勉強量の多い読み問題や諺・故事成語の書き取り、対策しにくい難問である共通の漢字が登場しています。

総じて2級よりも準1級のほうが点を取りにくい問題が増えているといえます。

5-3. 合格率の違い

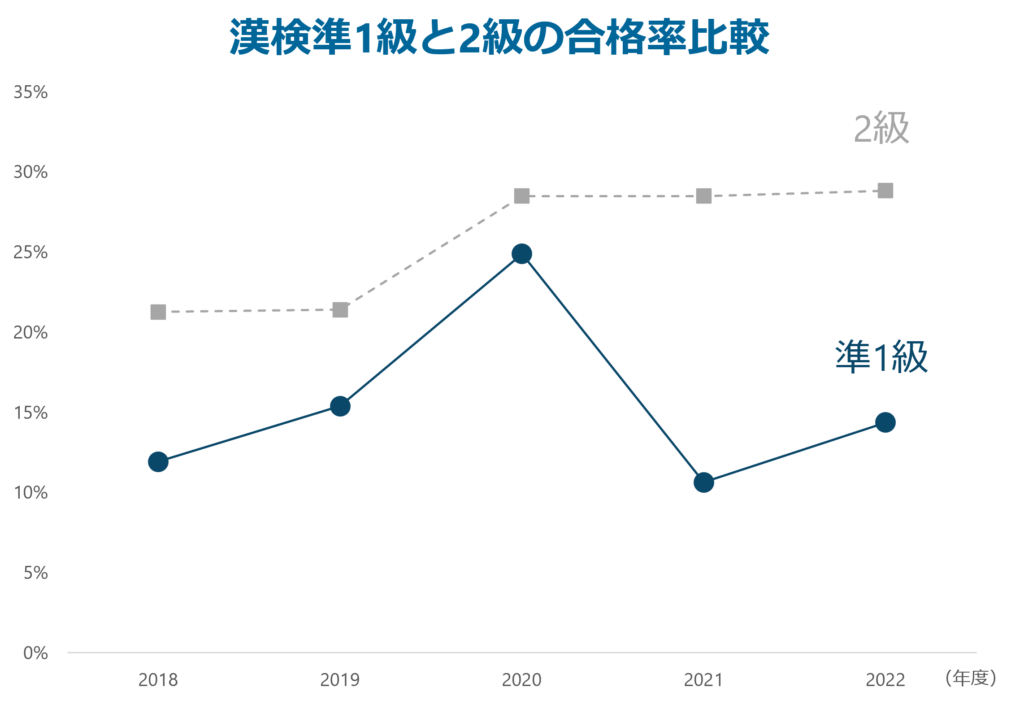

次のグラフに示すように、2級と準1級では合格率にも大きな隔たりがあります。

※「年度・回ごとの級別志願者数・合格者数 – 日本漢字能力検定協会」を基に著者作成

漢検2級の2018年度から2022年度までの合格率は平均で25.5%です。

これに対し、漢検準1級の同時期の平均合格率は14.8%と大きく下回っています。

加えて、2級は団体受験する高校生がいます。

その中でも、所属する学校の意向で「とりあえず受けておこう」精神の生徒は一定数存在します。

その方らを含めた合格率が約25%です。

一方で、準1級は個人受験がほとんどです。

ほとんどの受験者が本気で学習した結果が合格率約15%となっています。

したがって、合格のしやすさという点で、漢検2級と準1級は大きな乖離があります。

6. 漢検準1級を取得するメリット

漢検準1級を受験する主な利点は次の2つです。

6-1. 就職・転職時のアドバンテージ

漢検準1級は履歴書に書くことができる資格です。

漢字の読み書き能力を活かすことができる職業は少ないかもしれません。

しかし、資格を取るに至る勉強手法、勤勉さは大いに評価されます。

私が就活した時は、資格を持っていることよりも、努力が評価されたと感じています。

「4-3. 漢検準1級の保有者は少ない」で述べたように、漢検準1級の資格を持つ人は全国で35,000人程度と推定されます。

したがって、同じ資格を持つ人がなかなかおらず、ユニークなアピールや面接での話題につながります。

6-2. 日本語に関する教養が深まる

漢字を学習することで、必然的に語彙力が豊富になります。

私の場合は、漢検準1級を勉強したことで小説を読む際の面白さが格段に上がりました。

漢検準1級の配当漢字は、小説にしばしば現れます。

言葉の読みや意味が分かることと、学習の成果が出たことに喜びを感じます。

7. まとめ

漢検準1級について解説してきました。

今回の要点は以下の3つです。

- 漢検準1級の平均合格率は14.8%と非常に低く、難しい資格。(「4. 漢検準1級の合格率や難易度」)

- 漢検準1級の試験範囲は常用漢字以外にも及び、2級までよりもはるかに難易度が高い。(「5. 漢検準1級と2級までの違い」)

- 漢検準1級のメリットは履歴書にとどまらず、豊かな語彙力の取得にもある。(「6. 漢検準1級を取得するメリット」)

実際に漢検準1級を受験しようと思った方は、対策方法をまとめたこちらの記事も併せてご覧ください。

本記事が皆さまの理解を深めるものとなっていれば幸いです。

ありがとうございました。