本記事では、数学検定(数検)1級について、以下のような疑問に答えます。

- 数検1級ってどんな資格?

- 数検1級の合格率や難易度は?

- 数検1級の資格を取得するメリットは?

試験の情報だけでなく、合格者の目線も時折混ぜながら、数検1級について紹介していきます。

学生時代に数検1級に合格しました。2か月はしっかり勉強しましたね。

合格を目指すうえでおすすめの勉強法や参考書などはこちらにまとめています。

1. 数学検定とは?

実用数学技能検定(数検)は数学・算数の実用的な技能を測る資格です。

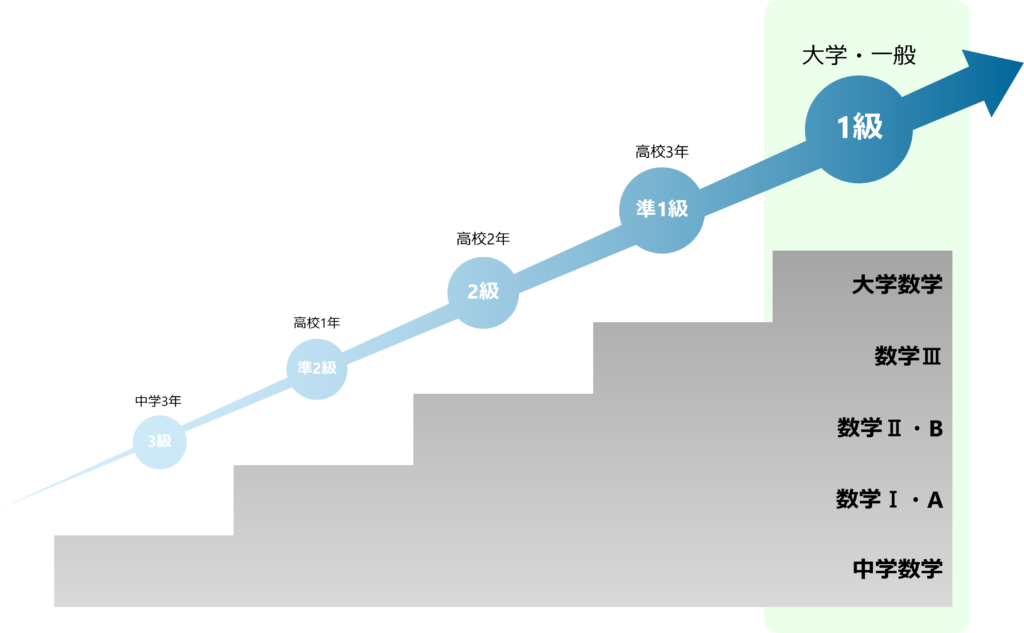

そのうち、数学領域の試験は1級から5級まで階級が分かれています。

| 階級 | 目安となる学年 |

|---|---|

| 1級 | 大学程度・一般 |

| 準1級 | 高校3年 |

| 2級 | 高校2年 |

| 準2級 | 高校1年 |

| 3級 | 中学校3年 |

| 4級 | 中学校2年 |

| 5級 | 中学校1年 |

※出典:「各階級の概要・検定の出題内容 – 実用数学技能検定」

2. 数学検定1級とはどんな資格?

2-1. 試験の概要

「1. 数学検定とは?」で述べたように、数検1級は数学検定・算数検定における最高峰の資格です。

検定の概要は次の通りです。

| 試験団体 | 公益財団法人日本数学検定協会 |

| 受験日程 | 年3回 |

| 検定会場 | 全国 |

| 試験構成 | 1次:計算技能検定 2次:数理技能検定 |

| 試験時間 | 1次:60分 2次:120分 |

| 出題数 | 1次:7問 2次:4題(2題必須、5題から2題選択) |

| 合格基準 | 1次:全問題の70%程度 2次:全問題の60%程度 |

| 回答方式 | 1次・2次ともに記述式 |

| 検定料 | 8,500円(2023年11月13日時点) |

| その他 | 電卓、定規、コンパス等の持ち込み可能 |

※出典:「各階級の概要・検定の出題内容 – 実用数学技能検定」

2-2. 試験の日程について

数検1級の試験は年に3回実施されます。

2023年度の試験実施日は、

- 4月16日(日)

- 7月23日(日)

- 10月29日(日)

でした。

例年、4月・7月・10月の該当時期の日曜日に実施されています。

2-3. 試験範囲について

日本数学技能検定協会が公式に発表している数検1級の試験範囲は次のとおりです。

| 分野 | 検定内容 |

|---|---|

| 解析 | 微分法、積分法、基本的な微分方程式、多変数関数(偏微分・重積分)、基本的な複素解析 |

| 線形代数学 | 線形方程式、行列、行列式、線形変換、線形空間、計量線形空間、曲線と曲面、線形計画法、二次形式、固有値、多項式、代数方程式、初等整数論 |

| 確率統計 | 確率、確率分布、回帰分析、相関係数 |

| コンピュータ | 数値解析、アルゴリズムの基礎 |

| その他 | 自然科学への数学の応用 など |

出典:「各階級の概要・検定の出題内容(1級) – 実用数学技能検定」

このように、数検1級の出題分野は非常に多岐にわたります。

どれだけ勉強しても新しい知識が出現するような感覚でした。

表で水色背景となっている「解析」「線形代数学」「確率統計」は、特に出題数の多い重要分野です。

2-4. 最年少合格者について

協会の発表によると、2023年11月21日時点での数検1級の最年少合格者は9歳(受験当時)です。

出典:「大学レベルの最難関階級 数学検定1級に小4の9歳が最年少合格 2019年10月27日実施の個人受検調査結果」

かなり苦労して合格したのに、小学生4年生が、理系大学レベルの試験に先に合格していたという事実。

いったいどういう頭脳の持ち主なのか…

3. 数学検定1級の合格率

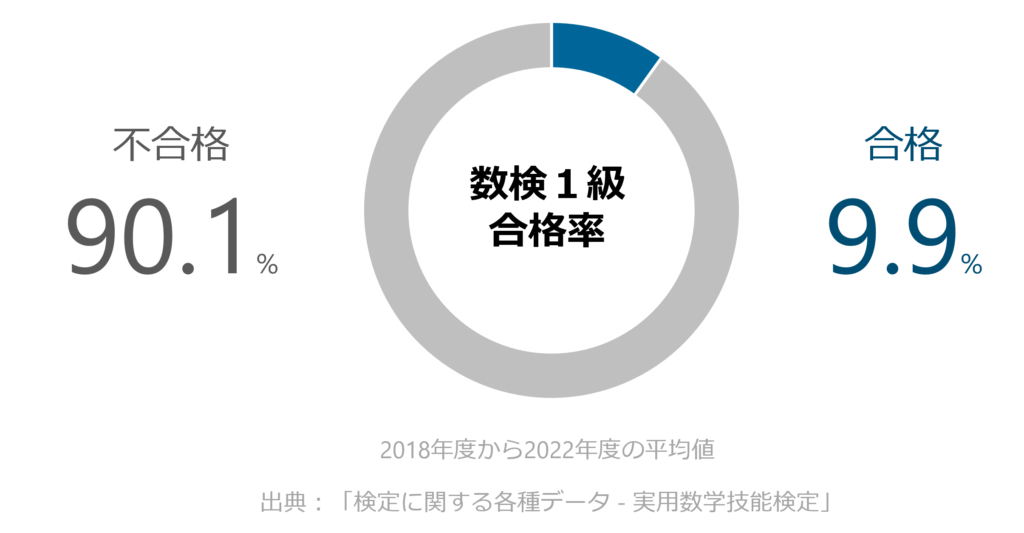

3-1. 数検1級の合格率は平均10%未満

下の表は、2018年度から2022年度までの数検1級の合格率です。

| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |

|---|---|---|---|---|

| 5.3% | 13.2% | 12.1% | 7.1% | 11.6% |

※「検定に関する各種データ – 実用数学技能検定」をもとに著者算出

5年間の平均合格率は9.9%です。

いかに数検1級の試験が鬼門であるかがうかがえます。

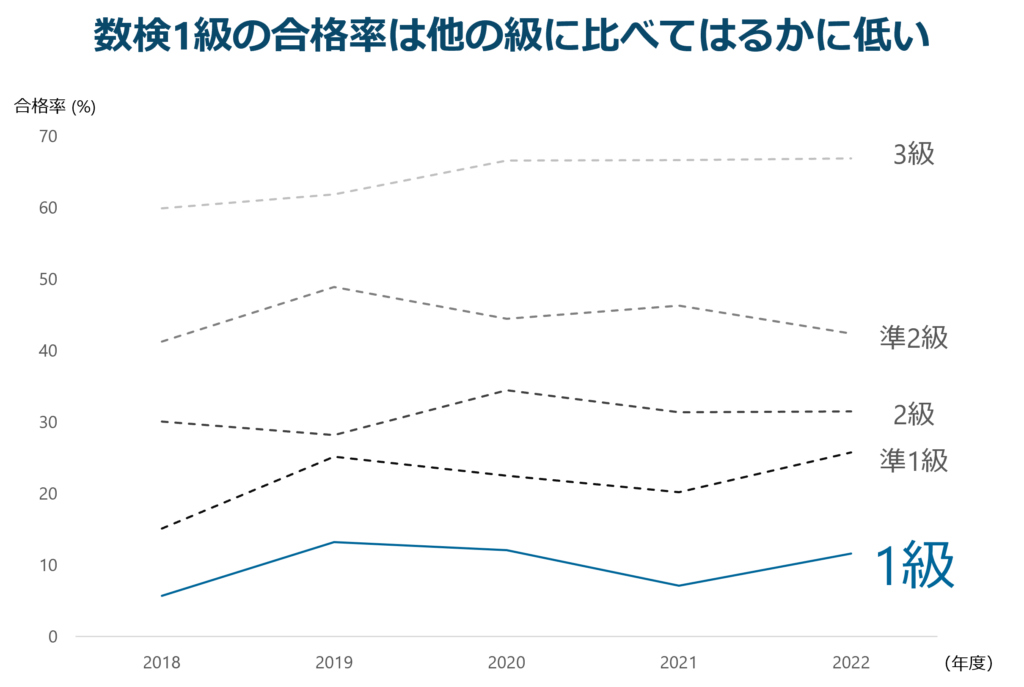

3-2. ほかの級の合格率との比較

数検1級はほかの検定級と比較しても、やはり厳しい試験となっています。

次のグラフは、1級から3級までの合格率の推移を表しています。

どの年度を見ても、1級の合格率は断トツで最下位です。

グラフで示した3級から1級までの合格率の平均を以下の表にまとめています。

| 3級 | 準2級 | 2級 | 準1級 | 1級 |

|---|---|---|---|---|

| 64.4% | 44.7% | 31.1% | 21.8% | 9.9% |

※「検定に関する各種データ – 実用数学技能検定」をもとに著者算出

数検の試験範囲は大学数学程度であり、そのレベルを受験する方たちの合格率でさえ平均9.9%と極めて低くなっています。

このことからも、数検1級の合格にはかなり入念な準備が必要であるといえます。

4. 数学検定1級の難易度

4-1. 試験のレベルと受験者層について

数検1級で出題される数学のレベルは「大学基礎課程」までです。

繰り返しになりますが、数検1級の受験対象は「大学・一般」です(「1. 数学検定とは?」参照)。

検定の範囲は「2-3. 試験範囲について」で紹介したように、理系の大学生が1, 2年目に学習するコンテンツが並んでいます。

言い換えると、理学部数学科で扱うような専門的な内容は出題されません。

試験範囲に対応して、数検1級の受験者は20歳程度の若年層が多いと想像されます。

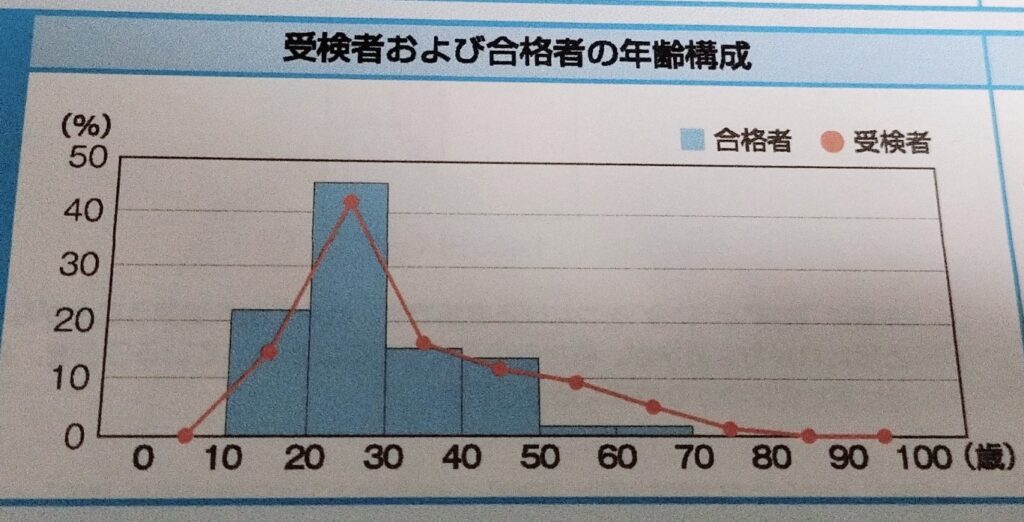

次のデータは、私が数検1級を受験した時の受験者の年齢分布です。

受験者・合格者ともに20代が40%以上の割合を占めて最大となっていることが読み取れます。

その後、10代(約20%)、30代、40代(双方とも10~15%程度)と続いています。

毎回こうなるとは限りませんが、やはり20代の受験者が多いようです。

当時私が行った受験会場も、学生が多かったような印象を受けました。

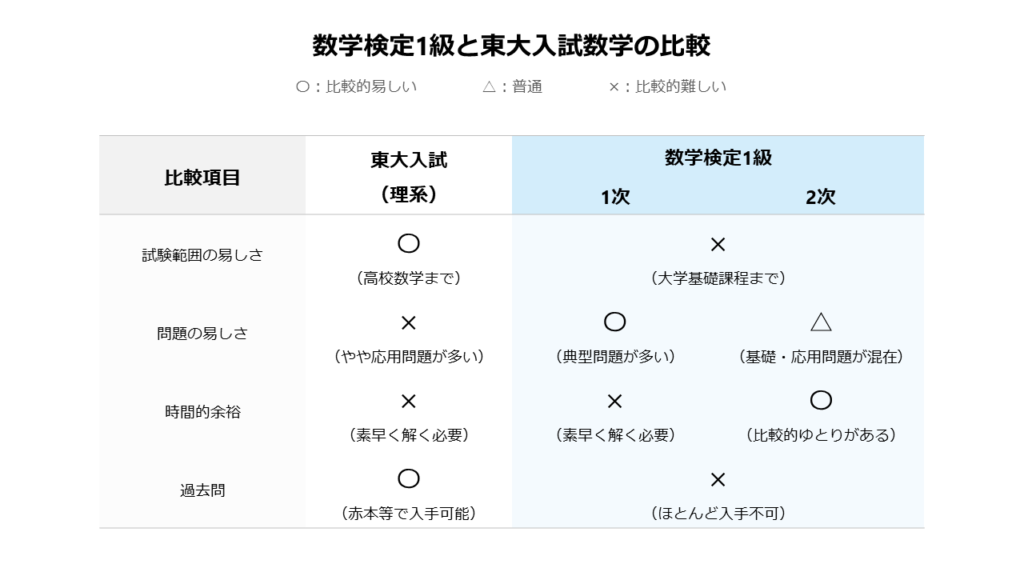

4-2. 東大の入試問題とどちらが難しいか?

あくまでも個人の感想ですが、東大の入試問題と数検1級では後者のほうが難しいと考えています。

その理由は、試験範囲が膨大かつ難解であるうえに、対策ツールに乏しいからです。

次のような観点で比較を行いました。

試験範囲の比較

東大の入試はあくまで高校数学レベル。

一方で、数検1級は大学レベルの数学(解析、線形代数、確率分布など)を相手しなければなりません。

つまり、問題の背景となる知識レベルは数検1級に軍配が上がります。

解答に必要な定理・公式などの広さ、複雑さはやはり数検1級のほうが難しくなります。

問題レベルの比較

背景となる知識(試験範囲)を差し置くと、出題される問題の難しさは東大のほうが難しくなります。

東大の入試問題は、よく思考力・計算力が問われるといわれます。

「公式を知っていたら解ける」という類の問題ではありません。

ぱっと見で解法がわかりにくい問題や、計算に根気を要する問題が出題されます。

数検1級は東大に比べると、解法が見えやすい問題が多いのが特徴です。

初めて見る問題の内容としては、数検1級よりも東大のほうが難しいと思います。

数検1級は典型問題が多く、東大入試は応用問題が多いです。

時間的制約

試験時間に関しては、数検1級2次は比較的余裕があり、東大と数検1級1次が短く感じます。

以下の表は、東大と数検1級の試験の問題数と時間を比べたものです。

| 東大 (理系) | 数学検定1級 | ||

| 1次 | 2次 | ||

| 問題数 | 6題 | 7問 | 4題 |

| 試験時間 | 150分 | 60分 | 120分 |

東大の入試問題は、大問1つあたり25分あり、その中で2~3問ほどの小問を解くという構成が多いです。

大雑把にいうと、1問10分程度で解く必要があり、早く、正確に処理する能力が求められます。

数検1級1次も1問8~9分程度で、7問中5問正答する必要があるシビアな世界です。

勉強したての頃は、全く時間内に解ききれませんでした。訓練を重ねれば、充分間に合いますが…

数検1級2次に関しては、大問1つにつき30分使えるうえに、小問はたいてい1~2個です。

時間をかけて問題を解くことができるという点で、2次は比較的易しいといえます。

過去問の有無

試験対策をするうえで、過去問は大きな役割を果たします。

東大入試の過去問は書店・インターネット等で簡単に手に入ります。

それに対し、数検1級の過去問は入手できる量が少ないです。

数検1級の過去問は次のような形で手に入ります。

- 書籍…「実用数学技能検定1級 完全問題集問題集 発見 – 数学検定」(計7回分収録)など

- 実用数学技能検定のホームページ…1年前の検定問題をサンプルとして掲載(解説なし)

- SNSやインターネット、You Tubuなどでの解説

大学の入試問題が赤本や予備校によって公開・解説されていることと比べると、数検1級の過去問の充実度は低いです。

5. 数学検定1級を取得するメリット

数検1級は役に立つ資格なのか?

次のような点が数検1級を取得するメリットであると私は考えています。

5-1. 学習したことをアウトプットできる

大学で学ぶ数学は断片的に使える知識の取得に陥りがちです。

その理由としては、

- 内容が難解で、抽象的な話に終始する。

- 単位取得が目的となり、定理の証明の丸暗記をしてしまう。

- 自身の分野(工学系、物理系、化学系など)に必要な計算だけ覚える。

といったことがあげられます。

数検1級は、知識をどう活用して問題を解くかという具体的な話題を取り扱います。

試験範囲も十分に広く、体系的に勉強する必要があります。

そのため、大学で学ぶ内容を活用する能力を学習し、客観的に測ることができる貴重な機会となります。

5-2. 就職・転職時にアピールできる

数検1級は履歴書に書くことができ、就活や転職をする際の1つの武器とすることができます。

数学が生きる仕事であればダイレクトに数学力をアピールすることが可能です。

そうでない職種でも、思考力や合格に至るまでの努力など様々な面で魅力的です。

私は就活時に、保有資格に数検1級を書きました。

役に立たないだろうな…と思ってましたが、面接時の会話のきっかけになり、当時大いに自信が持てました。

思わぬ形で役に立つものってあるんだなぁとしみじみ感じました。

5-3. 数学のニーズが高く、将来性がある

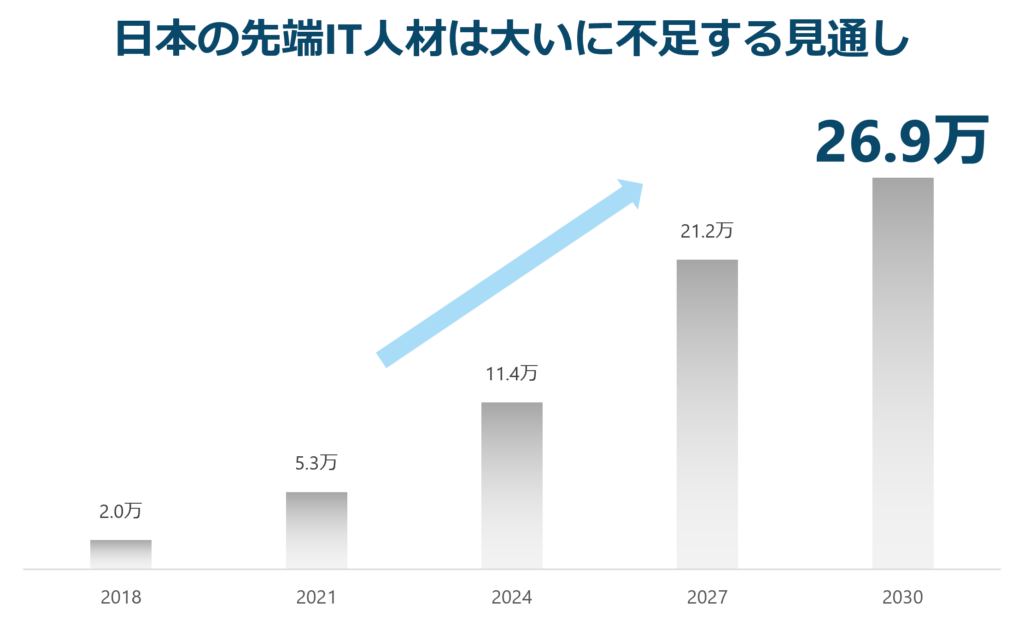

近年、情報社会は急速に進展し、AIやDXといった言葉を頻繁に聞くようになりました。

これらの技術のベースとなるものの1つが数学です。

数学を活用する職業の1つとして、データサイエンティストがあります。

経済産業省によると、データサイエンティストを含む先端IT人材は、2030年、日本で26万人以上不足する見通しです。

※「IT人材需給に関する調査 – 経済産業省(平成30年度)」 図3-24に基づいて著者作成

ITなので数学がすべてではありませんが、数学ができる人材の需要が今後ますます高まると考えられます。

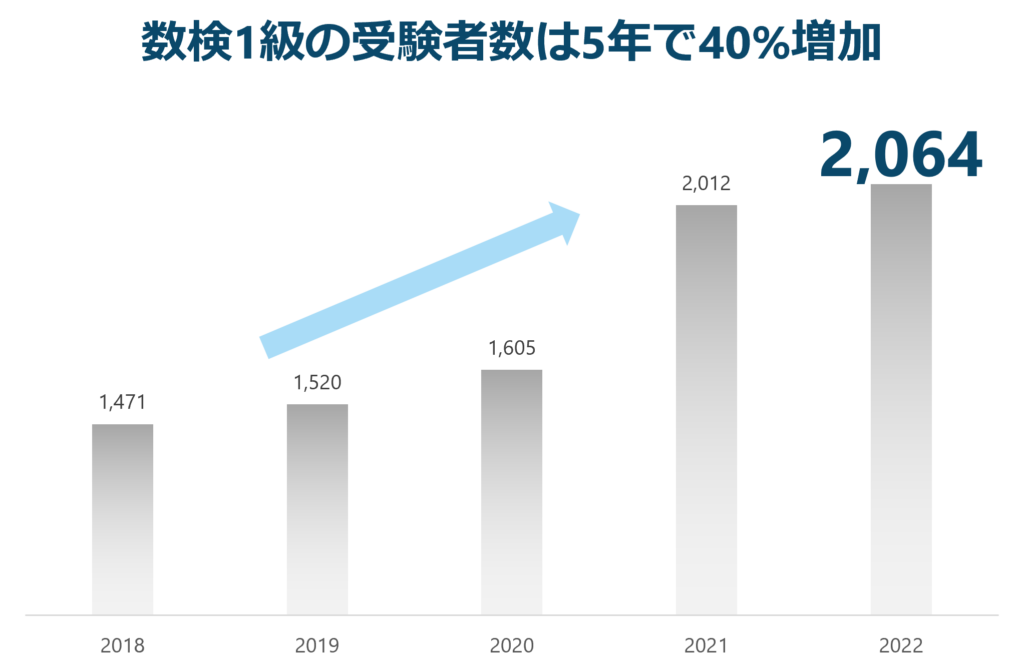

数検1級においても、受験者数が増加していることが見えます。

その知名度や重要性が年々高まっていることがうかがえます。

※「検定に関する各種データ – 実用数学技能検定」をもとに著者算出

6. まとめ

数学検定1級について、解説しました。

要点は以下の3つです。

- 数検1級は大学基礎課程レベルに相当し、範囲が広い(「2. 数学検定1級とはどんな資格?」)

- 合格率は平均1割(「3. 数学検定1級の合格率」)

- 数学の活用力の測定、履歴書への記載、社会的背景といった観点でメリットのある資格(「5. 数学検定1級を取得するメリット」)

数検1級について、皆様の理解を深める一助になれば幸いです。

また、受験する際のヒントとして活用していただけると嬉しいです。

実際に数検1級を受験しようと思った方は、対策方法をまとめたこちらの記事も併せてご覧ください。

最後までありがとうございました。