本記事では、数学検定1級の合格を目指す方に向けて、次の3点を解説します。

- 有効な勉強方法(→「2. 数学検定1級の勉強法」参照)

- おすすめの参考書(→「3. 数学検定1級対策におすすめの参考書」参照)

- 最低限押さえておくべき内容(→「4. 数学検定1級の問題の傾向」参照)

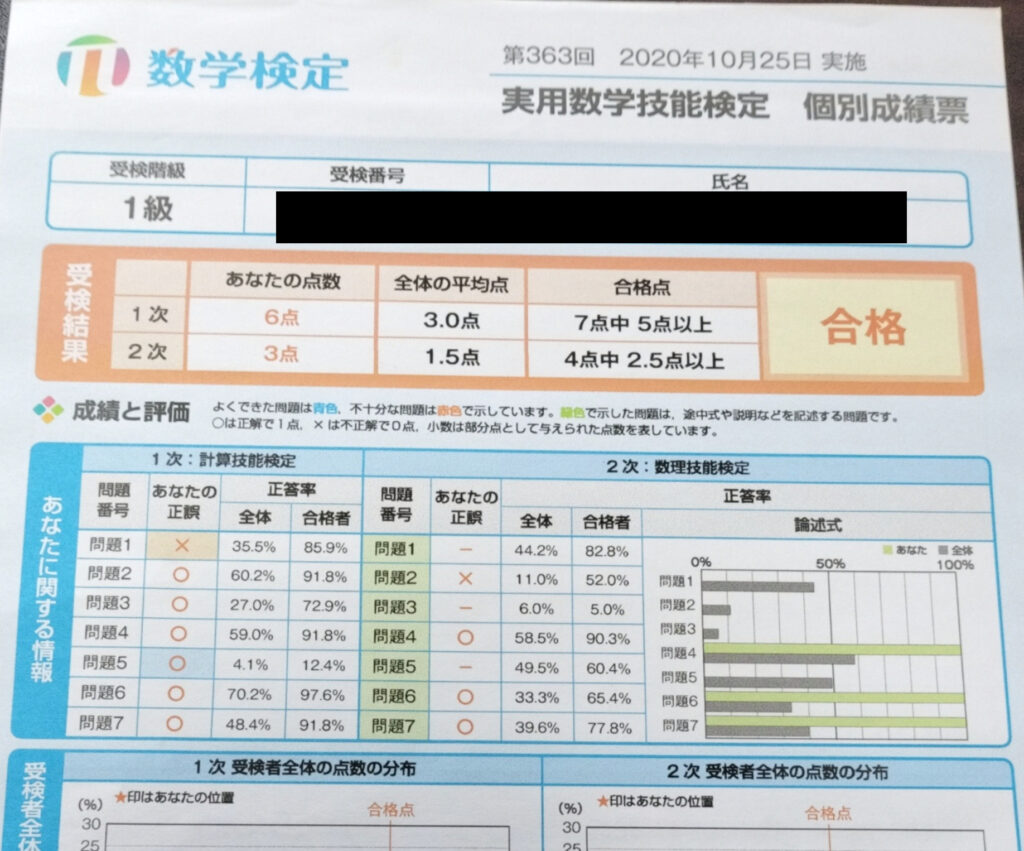

大学在籍時に、数検1級に一発合格しました。

最低限の労力での合格のために、私が実際に「やってよかった」と感じたノウハウを共有できればと思います。

1. 数学検定1級の概要

実用数学技能検定(数検)は数学・算数の実用的な技能を測る資格です。

その中で1級は最上位の資格となっています。

数検1級の詳しい概要や合格率などはこちらの記事で紹介しています。

2. 数学検定1級の勉強法

別記事で紹介済みですが、数検1級のレベルは「大学程度・一般」です。

学習すべき内容もかなり膨大になっています。

したがって、ポイントを押さえて効率よく勉強しないと、沼にはまります。

数検1級はパターン化された問題が多く、勉強すべき内容は明確です。

学習の流れとしては、以下がおすすめです。

2-1. 過去問を使った模擬試験

まず、過去問を使用して、本番さながらのテストを実施します。

自分の得意・苦手をはっきりとさせるためです。

勉強のはじめに学習すべき事項をはっきりさせておくと、試験までの計画を立てやすくなります。

結果として効率的に実力を身に着けることにつながります。

過去問を入手する方法はいくつかあります。

中でもおすすめは、数学検定ホームページで公開されている「検定過去問題」です。

※過去問は書籍でも公開されています。詳しくは「3-2. 過去問について」で紹介しています。

実際の検定で用いられた問題が1回分掲示されており、いつでもだれでもアクセスし、ダウンロードすることができます。

解説がないことが難点ですが、問題と模範解答があり、実力を測るだけなら充分といえます。

手順としては、シンプルに問題を解き、採点します。

解けたもの・解けなかったもの、簡単だったもの・難しかったものを設問、分野ごとに整理します。

(例:整数問題は簡単に解けたが、微分方程式は手も足も出なかった。)

1次なら60分、2次なら120分。しっかり時間を測って解きましょう。

2-2. 弱点分野を中心に分野ごとの学習

数検の傾向が分かったら、次は自分に不足している部分を補強します。

各分野で自信がないところを参考書を使って学習しましょう。

まず、高校数学レベルの内容から。

知識に漏れがあれば、その内容を見直します。

次に、大学の基礎課程(1、2年)で学ぶ、解析、線形代数などを順次学んでいきます。

特に学ぶべき項目は「4. 数学検定1級の問題」で解説しています。

2-3. 問題集・過去問による演習

知識が身についた後は、問題集や過去問を繰り返し解いて、頻出問題のパターンを習得します。

数検1級は「いかに短い試験時間で問題を解き切るか」が肝となります。

時間を測り、制限時間内に解き切る訓練を続けましょう。

また、どれほど勉強しても、問題背景となる定理や知識で知らなかったものに出くわすことがあります。

これらをその場で理解することで、類題に応用できます。

範囲が広いので、いきなりすべてを理解するのは難しいかったです。演習でひとつずつ知識を積み重ねるように心がけました。

3. 数学検定1級対策におすすめの参考書

数検1級の合格を目指すうえで、私が用いた参考書を次の2つの形式に分けて紹介します。

3-1. おすすめの参考書・問題集

最初に紹介する教材は『完全ガイド!数学検定1級 出題パターン徹底研究(森北出版)』です。

数検1級の本試によく似た問題を集録した、日本数学検定監修の問題集です。

| 書名 | 完全ガイド! 数学検定1級 出題パターン徹底研究 |

| 著者 | 中村 力 |

| 監修 | 日本数学検定協会 |

| 出版元 | 森北出版 |

この問題集の利点は、掲載問題のボリュームと全問についた豊富な解説です。

演習問題と練習問題を合わせて、1次の問題が合計52問、2次の問題が34問も載っています。

その全てに解説や重要定理などが付属しており、1冊で充分すぎる演習ができます。

問題のレベルも3段階に分かれており、自分の現在の実力をある程度推しはかることができるのも良い点です。

時間を測りながら(1次なら1問8分以内、2次なら1問30分以内)問題を解き、解説を熟読。

レベルにかかわらず全問理解して解けるようになるまで繰り返します。

「出題パターン研究」1冊を仕上げるだけで、合格に必要な力は身に付きます。

3-2. 過去問について

続いて紹介する教材は、『実用数学技能検定 1級 [完全解説問題集]発見 第2版(丸善出版)』です。

こちらは、日本数学検定協会が出版している過去問です。

数学検定1級の過去問がほとんど出回っていない中で、極めて貴重な教材です。

| 書名 | 実用数学技能検定 1級 [完全解説問題集] 発見 第2版 |

| 発売元 | 丸善出版 |

| 発行元 | 日本数学検定協会 |

全7回分の検定問題(1次・2次)が集録されています。

上述の『完全ガイド! 数学検定1級 出題パターン徹底研究』と同等以上の問題数(1次、2次49問ずつ)が掲載されています。

演習量が豊富なだけでなく、本試験の感覚をつかむうえでも有益な1冊です。

検定問題の傾向や時間配分を体にしみこませることが重要です。

もちろん解説や関連知識(便利な公式など)の紹介も充実しており、新たな知識の習得もはかどります。

4. 数学検定1級の問題の傾向

数検1級の試験範囲は多岐にわたりますが、その中でも頻出の分野が存在します。

以下の表は、それらの分野をピックアップしたものです。

どのジャンルでどの程度のレベルの知識が必要か大まかに解説します。

※最重要点のみであり、網羅はできていません。詳細は問題集に任せます。

| 分野 | レベル |

|---|---|

| 解析 | 大学基礎課程の内容 |

| 線形代数 | |

| 確率・統計 | |

| 微分方程式 | |

| 複素数 | 高校・大学の内容が混在 |

| 整数 | おおむね高校の内容 |

4-1. 解析

解析の分野では、極限や常微分・偏微分、積分・多重積分、常微分方程式などが出題されます。

極限の概念自体は高校数学で学習しますが、ロピタルの定理やアーベルの連続性定理といった大学レベルの内容を含みます。

微分・積分に関しては、単純な導関数の計算やテイラー展開、多重積分による面積・体積計算などが主な内容です。

4-2. 線形代数

線形代数は1次と2次(必須問題)の両方で必ず1問は出題される分野です。

特に頻出のテーマは逆行列や行列式の計算にまつわるものです。

与えられた3×3や4×4の行列に対して

- 「逆行列を求めよ」

- 「行列式を計算せよ」

- 「固有値を求めよ」

という問題が頻繁に出題されます。

1次では、上記のいずれかが必ず1問は登場するといっても過言ではありません。

数検1級の当分野では、よく用いる行列式関連の便利な公式がいくつか存在します。

知っているか知らないかで1問解けるかが決まることもあります。

その他、ベクトルの問題も出題が多いです。

内積と外積の計算、法線ベクトル、直線と平面の表現方法なども併せて学習が必要です。

4-3. 確率・統計

この分野も線形代数同様に、毎回1次、2次双方で1問出題があります(ただし、2次は選択問題)。

1次では、

- 確率変数の期待値、分散

- 基本的な確率分布(二項分布、ポアソン分布、正規分布など)

という確率寄りの出題が目立ち、2次では、

- 回帰分析

- 統計学的仮説検定

- 母数推定と区間推定

という統計学寄りの内容が出題される傾向にあります。

私が受験した時は、1次の確率分野の正答率が極めて低かったです。

受験者が苦手としている(あるいは勉強していない)分野といえます。

一方で、出題パターンが他分野に比べてかなり限定的なので、得点源にしやすい分野だと感じます。

4-4. 複素数

実用数学技能検定協会が公表している数検1級の試験範囲には、「基本的な複素解析」が含まれます。

しかし、大学で学ぶ複素解析の知識は、数検1級の合格にはほとんど必要ないと思います(あくまでも個人の感想ですが…)。

確かに、コーシー・リーマンの関係式やコーシーの積分定理などは一通り知っておいて損はないと思います。

しかし、それ以上に複素数係数の2次方程式や複素数平面絡みの問題が頻繁に1次で出される印象です。

これらは高校数学で習う知識で太刀打ちできます。

近年、2次でも必須問題での複素解析の出題がなく、学習の優先順位は低いです。

複素解析が苦手でしたが、さほど困りませんでした。

例外として、オイラーの公式を利用する問題はかなり見かけたので、押さえておきましょう。

4-5. 整数

整数問題に関しては、高校の知識で充分です。

特に1次、2次ともに合同式の出題が多いです。

その他には、ユークリッドの互除法、1次不定方程式など数学Aの基礎事項を押さえておけば、あとは演習あるのみです。

5. まとめ

今回は、数学検定1級の合格を狙ううえで、おすすめの勉強法や問題集を解説しました。

数検1級は試験範囲が膨大ですが、問題のパターンがおおよそ決まっています。

勉強すべき分野を確認したうえで知識を増やし、紹介した次の2冊の参考書

- 『完全ガイド!数学検定1級 出題パターン徹底研究(森北出版)』

- 『実用数学技能検定 1級 [完全解説問題集]発見 第2版(丸善出版)』

を活用して演習を繰り返せば、合格に必要な力はおのずとつきます。

本記事がみなさまの資格取得のお役に立てれば光栄です。

最後までありがとうございました。