本記事では、統計検定2級について合格者が解説します。

以下のような疑問に答えることを意図しています。

- そもそも統計検定2級とは?

- 統計検定2級の合格率や難易度は?

- 統計検定2級を取得するメリットは?

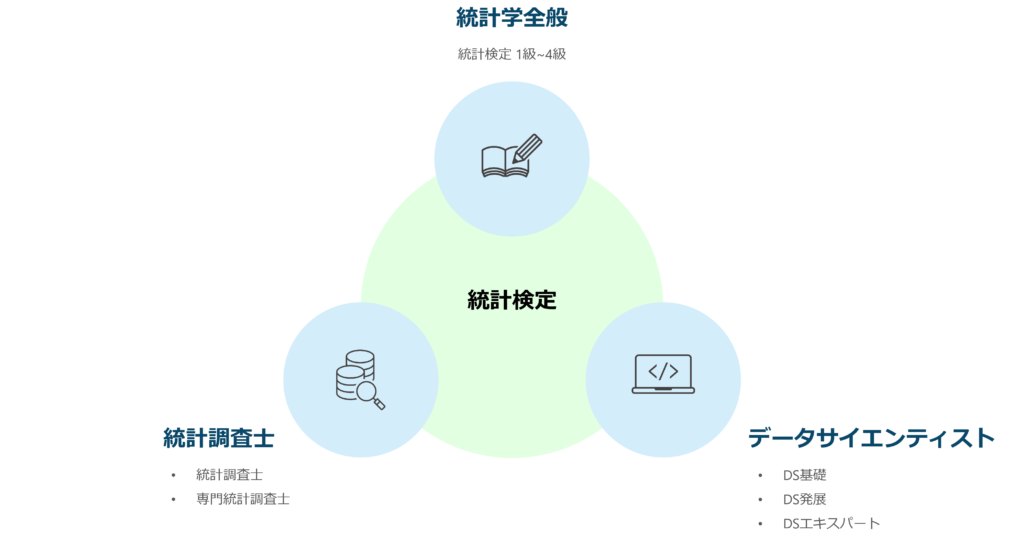

1. 統計検定とは?

統計検定2級について解説する前に、簡単に統計検定全般について触れておきます。

「統計検定」は、統計に関する知識や活用力を問う資格です。

データに基づいて客観的に判断し、統計を活用する能力を測定する試験です。

統計検定の種類は次の10種類に分類されます。

大きな括りでは、次の3種類に分かれます。

1-1. 統計学全般の知識に関する資格

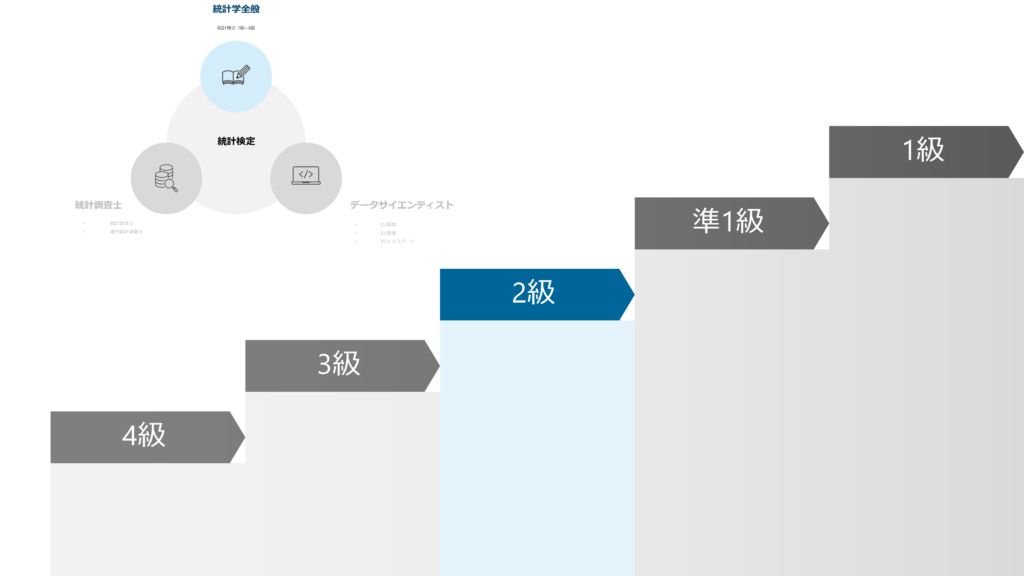

統計検定1級から4級は、広く統計学の知識を測る試験です。

データや表の見方といった基礎的な知識から、数学に基づいた専門的な知識まで、各級に分かれてその活用力が問われます。

| 検定種別 | 試験内容 |

|---|---|

| 統計検定1級 | 実社会の様々な分野でのデータ解析を遂行する統計専門力 |

| 統計検定準1級 | 統計学の活用力 ─ 実社会の課題に対する適切な手法の活用力 |

| 統計検定2級 | 大学基礎統計学の知識と問題解決力 |

| 統計検定3級 | データの分析において重要な概念を身に付け、身近な問題に活かす力 |

| 統計検定4級 | データや表・グラフ、確率に関する基本的な知識と具体的な文脈の中での活用力 |

※出典:「検定種別 – 統計検定」

1-2. 統計調査士に関する資格

統計調査士と専門統計調査士は、統計を活用することに主眼を置いた試験です。

実際に統計を業務に活かすスキルを習得・証明できる資格です。

| 検定種別 | 試験内容 |

|---|---|

| 統計検定 統計調査士 | 統計に関する基本的知識と利活用 |

| 統計検定 専門統計調査士 | 調査全般に関わる高度な専門的知識と利活用手法 |

※出典:「検定種別 – 統計検定」

1-3. データサイエンスに関する資格

以下の表に示すDS基礎、DS発展、DSエキスパートは、データサイエンティストの業務と結びつきがあります。

ExcelやPythonを用いたデータ分析スキルが問われるため、学習することでこれらの業務へ活用することができます。

| 検定種別 | 試験内容 |

|---|---|

| 統計検定 データサイエンス基礎(DS基礎) | 具体的なデータセットをコンピュータ上に提示して、目的に応じて、解析手法を選択し、表計算ソフトExcelによるデータの前処理から解析の実践、出力から必要な情報を適切に読み取る一連の能力 |

| 統計検定 データサイエンス発展(DS発展) | 数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシアムのリテラシーレベルのモデルカリキュラムに準拠した内容 |

| 統計検定 データサイエンスエキスパート(DSエキスパート) | 数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシアムの応用基礎レベルのモデルカリキュラムを含む内容 |

※出典:「検定種別 – 統計検定」

2. 統計検定2級について

2-1. 試験の概要

統計検定2級は、大学基礎課程レベル(1、2年相当)の統計学の知識を測る資格です。

試験の概要は次のとおりです。

| 試験形式 | CBT方式(「2-2. CBT方式とは何か?」参照) |

| 試験日時 | 通年 |

| 試験会場 | 全国 |

| 出題形式 | 4~5肢選択問題 |

| 問題数 | 35問程度 |

| 試験時間 | 90分 |

| 合格水準 | 60点以上(100点満点) |

| 受験料 | 一般価格:7,000円 学割価格:5,000円 |

| その他 | 電卓の持ち込み・使用が可能 (一般電卓が対象。関数電卓は不可) |

※出典:「統計検定2級 – 統計検定」

2-2. CBT方式とは何か?

CBT (Compututer Based Testing)とは、コンピュータを用いた試験方式です。

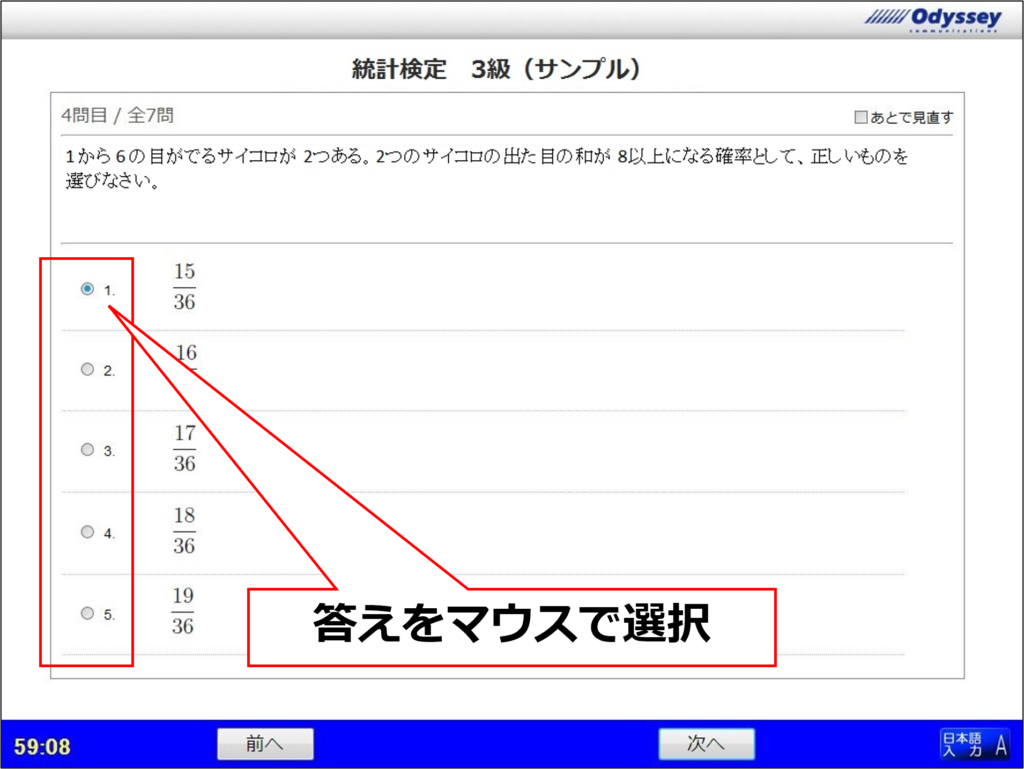

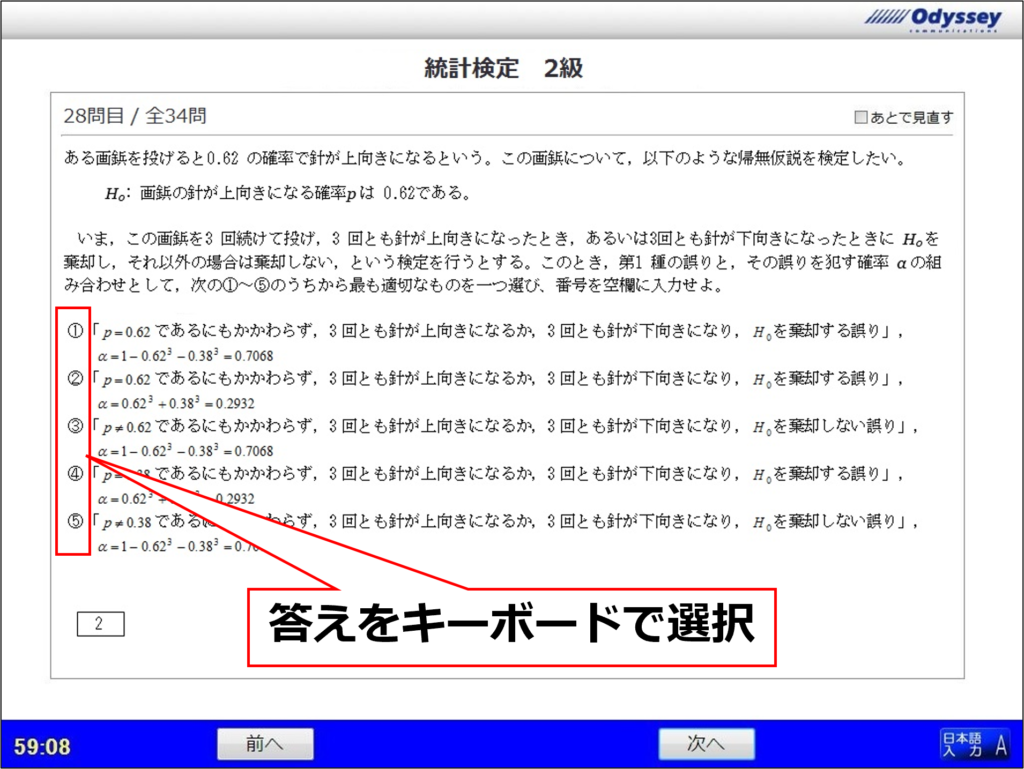

パソコンの画面上に表示された問題を見て、解答する選択肢を番号や数値などをマウスで選択したりキーボードで入力したりします。

PBTに対し、従来の紙媒体の試験はPBT (Paper Based Testing)と呼ばれます。

統計検定2級とCBT

統計検定2級では、2016年8月からCBT方式の試験が開始されています。

※「Odessey CBT導入事例(統計検定) – Odessey CBT」より

また、紙媒体の試験(Paper Based Testing : PBT方式)は2021年をもって廃止されました。

2023年11月26日現在、1級を除く検定はすべてCBT形式となっています。

※「1級以外の種別の紙媒体を利用した従来の試験(PBT方式試験)の終了について(更新) – 統計検定」より

PC操作に慣れていない人でも試験を受けられるように、パソコンの操作は非常に単純なものとなっています。

問題の形式は次の2つです。

- ラジオボタン選択型…回答する選択肢をマウスでクリックする。

- 選択肢番号入力型…回答する選択肢をキーボードで入力する。

※「問題例(CBTスクリーンイメージ) – 統計検定」に著者加筆

※図中「3級(サンプル)」と表記されていますが、2級でも同様の出題形式があります。

操作方法の疑問やトラブルの解消は、当日の試験担当者にサポートしてもらえます。

私がCBT方式で受験して良いなと思ったところは、試験会場が程よくアットホームなところです。

統計検定に限らずPBT方式の試験は、どうしても受験会場ならではの張りつめた空気があり、緊張も覚えます。

しかし、CBT方式は部屋の皆が同じ試験を受けるわけではありません。

あまり周りを気にせずに受験できるのがPBT方式にはない要素です。

2-3. 試験範囲

統計質保証推進協会が公表している出題範囲表によると、統計検定2級の試験内容は次のようになっています。

| 項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 1変数データ | 中心傾向の指標、散らばりの指標、中心と散らばりの活用、時系列データの処理 |

| 2変数以上のデータ | 散布図と相関、カテゴリカルデータの解析、単回帰と予測 |

| 推測のためのデータ収集法 | 観察研究と実験研究、各種の標本調査法、フィッシャーの3原則 |

| 確率 | 統計的推測の基礎となる確率、ベイズの定理 |

| 確率分布 | 各種の確率分布とその平均・分散 |

| 標本分布 | 標本平均・標本比率の分布、二項分布の正規近似、t分布・カイ二乗分布、F分布 |

| 推定 | 推定量の一致性・不偏性、区間推定、母平均・母比率・母分散の区間推定 |

| 仮説検定 | p値、2種類の過誤、母平均・母比率・母分散の検定[1標本、2標本] |

| カイ二乗検定 | 適合度検定、独立性の検定 |

| 線形モデル | 回帰分析、実験計画 |

※出典:「統計検定2級 – 統計検定」

3. 統計検定2級の合格率・難易度

3-1. 統計検定2級の合格率

CBT試験における統計検定2級の合格率は公表されていません。

しかし、紙媒体試験では受験者数や合格者数が公開されています。

紙媒体試験とコンピュータ方式で試験内容は変わらない、と協会が明言しているため、このデータを統計検定2級の合格率と考えることができます。

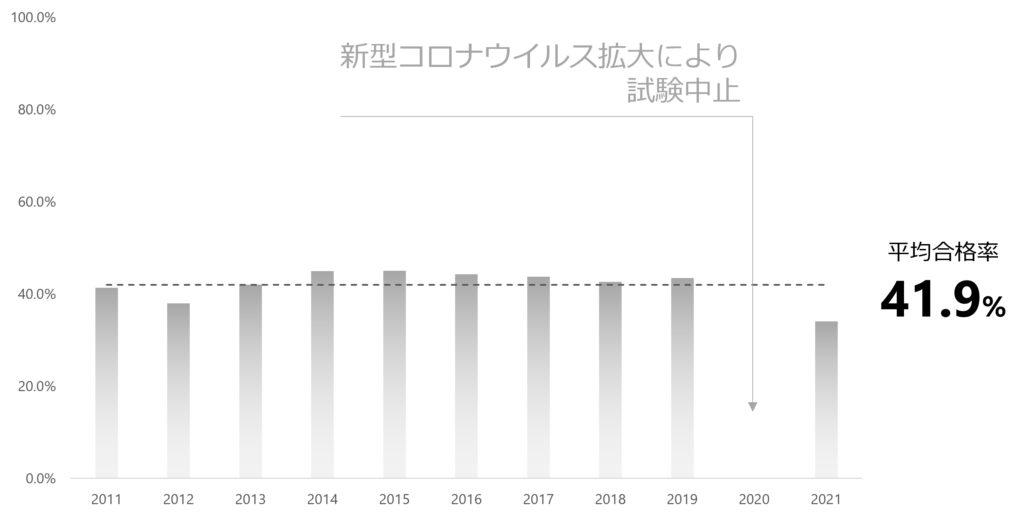

統計検定2級(PBT方式試験)合格率を次のグラフ・表に示します。

| 年度 | 合格率 |

|---|---|

| 2011 | 41.3% |

| 2012 | 38.0% |

| 2013 | 42.1% |

| 2014 | 44.9% |

| 2015 | 45.0% |

| 2016 | 44.3% |

| 2017 | 43.7% |

| 2018 | 42.6% |

| 2019 | 43.4% |

| 2020 | (中止) |

| 2021 | 34.1% |

※グラフ・表は「受験データ – 統計検定」を基に著書作成

※2020年度は新型コロナウイルスの感染拡大に伴って中止されたため、データなし。

※2014年度から2019年度は年2回の試験の平均値を使用。その他の年度は年1回開催のため、当該試験の結果を流用。

年度による合格率のばらつきは小さいように見えます。

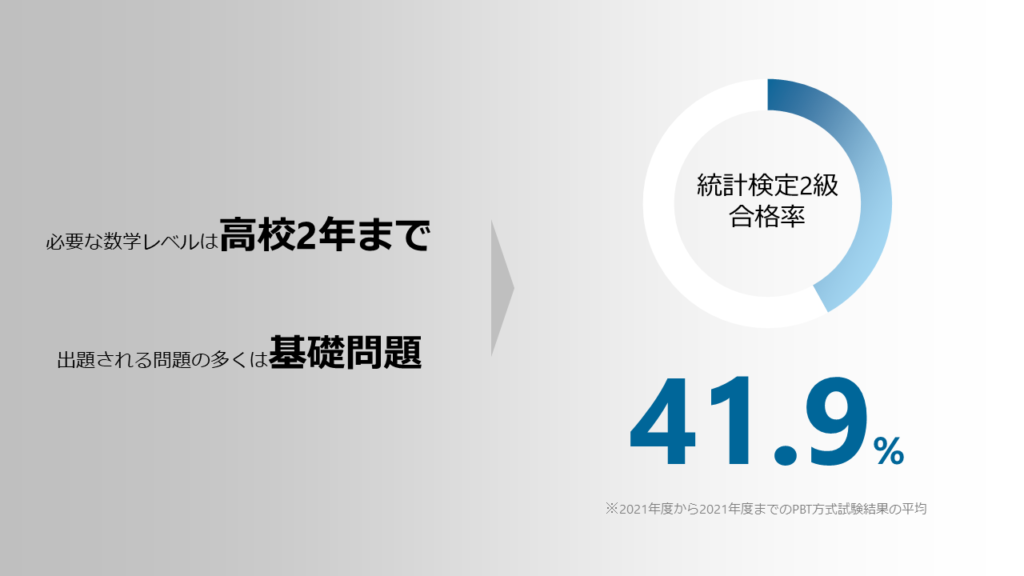

合格率の平均は41.9%です。

履歴書に記載できるレベルの資格としては、合格率は比較的高くなっています。

3-2. 統計検定2級の難易度

結論から言うと、統計検定2級はべらぼうに難しい試験ではありません。

そう言える理由は次の2点です。

理由①:必要となる数学のレベルが高くない

「2-1. 試験の概要」で、統計検定2級は大学基礎課程レベルであると述べましたが、恐れるに足らず。

高校数学(数学Ⅲを除く)をある程度学習していれば、文系出身者でも合格を狙えます。

統計検定2級の問題を解くうえで必要となる数学の知識は

- 場合の数・確率(数学A)

- 微分・積分(数学Ⅱ)

- 数列(数学B)

といったところです。

さらに言うと、難しい問題が解ける必要はなく、教科書レベルの簡単な問題がわかればOKです。

積分記号やシグマ記号の意味が分かれば、統計検定2級の試験範囲の内容を十分理解することができます。

理由②:標準的な問題の出題が多め

検定問題は複雑な問題が出題されるわけではありません。

基礎的な問題が多く出題され、なおかつ問題がパターン化されているため、学習の成果が出やすい試験となっています。

「3-1. 統計検定2級の合格率」で述べたように、合格率は平均40%を超えています。

それが物語っているように、多くの人が合格できるような試験になっているのです。

4. 統計検定2級取得のメリット

統計検定2級を取得すると、次の3つの利点が得られます。

4-1. データ管理・分析における業務の質が向上

統計検定2級の知識を身につけることで、普段業務で見ているいろいろなデータを、深く、瞬時に考察する能力が身につきます。

統計検定2級は統計学の知識とその活用力が問われるからです。

- 「得られたデータをどう見るべきか」

- 「得られた結果はどの程度信頼できる(≒誤差ではないと言える)か」

を試験では定量的に捉える必要があります。

業務においても、これまで「何となくこう見える」と思っていたデータに対し、根拠を持って「こういう傾向がある」と考えることができるようになります。

4-2. 就職・転職におけるアドバンテージ

統計検定は取得すると履歴書に書くことができるため、就活や転職活動時に役に立ちます。

統計検定2級の内容を扱う業務内容であれば、資格を持っていることを直接的にアピールすることができます。

そうでない職種でも、資格取得までの努力や能力は評価に値します。

私は就活時に、ほかの資格と合わせて提示することで、学習意欲の高さや要領の良さをアピールすることに成功しました。

4-3. データサイエンティストの将来性の高さ

統計学を扱うことのできる人材のニーズは年々高まっています。

その要因としては、

- ビッグデータやAIの急速な進展

- DX化を推進する企業や団体の増加

- 統計学を学ぶことができる教育機関の不足

が挙げられます。

令和4年度の全職業の平均有効求人倍率が1.31です。

これに対し、厚生労働省によると、令和4年度のデータサイエンティストの有効求人倍率は2.77となっています。

いかにデータサイエンティストが不足しているかが分かります。

※一般の職業の有効求人倍率:「一般職業紹介状況 – 厚生労働省」より(パートを含む値)

※データサイエンティストの有効求人倍率:「職業情報提供サイト – 厚生労働省」より

5. まとめ

統計検定2級について解説しました。

要点は以下の3つです。

- 統計検定2級は大学基礎課程レベルの統計学の知識と活用力を問う資格。(「2. 統計検定2級について」)

- 統計検定2級は学習の敷居が低く、それゆえ合格率も平均約42%と比較的高い。(「3. 統計検定2級の合格率・難易度」)

- 統計検定2級は、身近な業務への応用から将来の選択肢拡大まで幅広くメリットがある。(「4. 統計検定2級取得のメリット」)

本記事が皆様の理解に役立つものとなれば幸いです。

ありがとうございました。